Soziokulturelle Vielfalt um 1950.

Erinnerungen an die Wiesbadener Wellritzstraße 55

Soziokulturelle Vielfalt um 1950.

Erinnerungen an die Wiesbadener Wellritzstraße 55

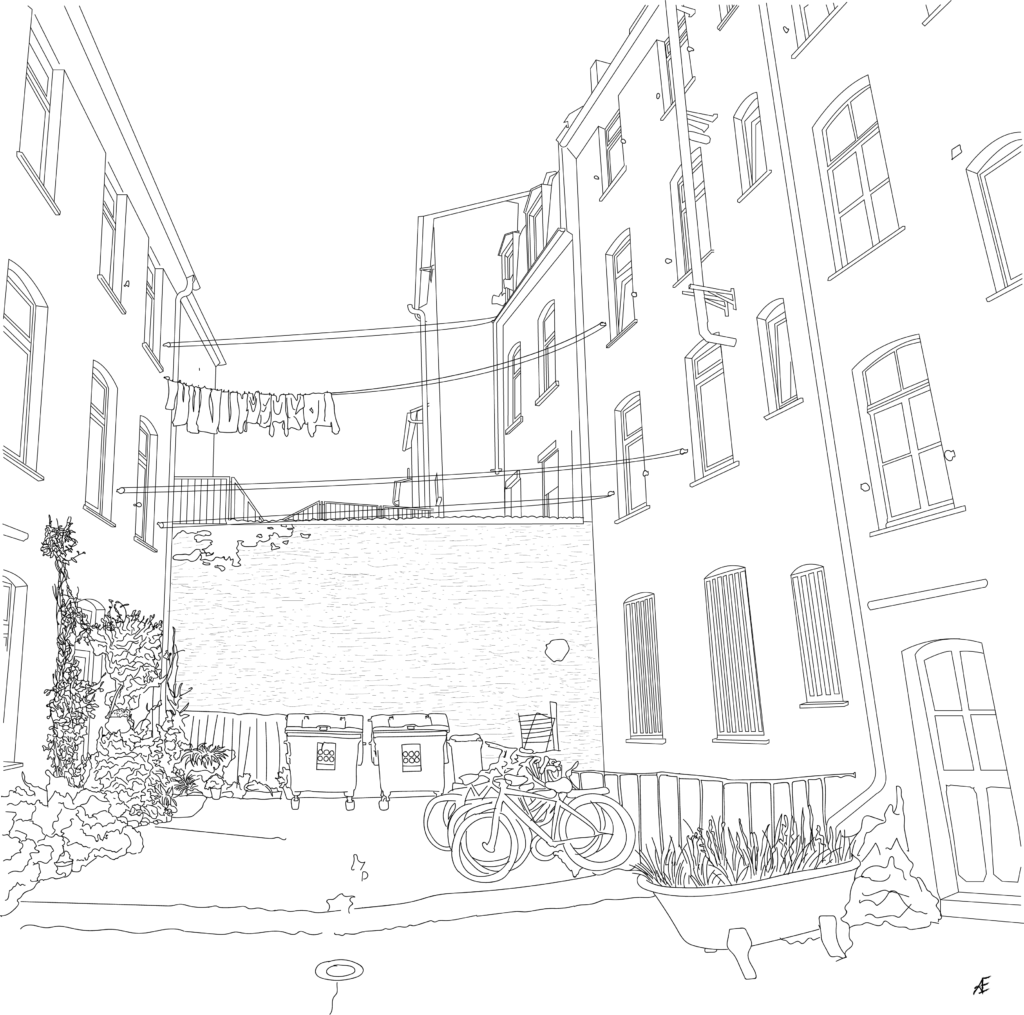

Beim Blick in den Hinterhof der Wellritzstraße 55 werden alte Kindheitsgeschichten aus der Mitte des letzten Jahrhunderts neu aufgerollt und dabei Menschen und ihre Schicksale erzählerisch wieder zum Leben erweckt. Dieser Hof ist noch heute eingekesselt zwischen Vorder- und Hinterhaus. In seinem Hinterhofalltag begegnete der Autor Menschen aus 22 Wohnlagen, differenziert nach Alt und Jung, Arm und Begütert, Bürgerlich und Proletarisch, Einheimisch und Heimatvertrieben, Deutsch und Ausländisch, Konventionell und Deviant, Gläubig und Ungläubig, Politisch und Unpolitisch – kurzum, diese soziokulturelle Vielfalt weckte die kindliche Neugier und wird noch im Rückblick nach 70 Jahren als Bereicherung empfunden.

Gastbeitrag von Klaus Kreppel

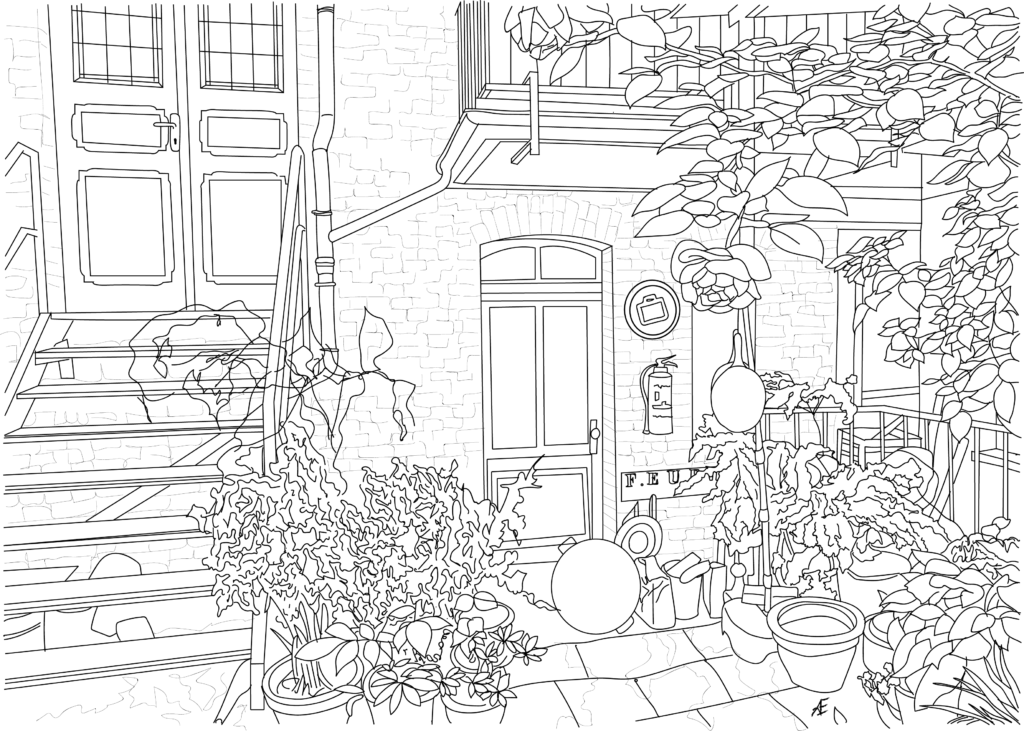

In den Sommermonaten erstrahlt die Backsteinfassade des Hauses Wellritzstraße 55 in ihrer ockerfarbenen Pracht. An langen Wintertagen erfreuen sich nur die oberen Stockwerke des Sonnenlichtes. Der braungraue Backstein der Hoffassaden von Vorder- und Hinterhaus ist inzwischen weiß verkleidet, aber von September bis März wirkt der Innenhof der Wellritzstraße 55 dunkel und trist. Wir nennen ihn „Ersten Hinterhof“. Noch immer wird er überspannt von Wäscheleinen, die uns Kindern damals einen besonderen Spaß bereiteten, wenn die langen Unterhosen oder sonstige Unterwäsche der Nachbarinnen und Nachbarn zum Trocknen aufgereiht hingen. Wir stellten uns dann in unserer Phantasie die entsprechenden Erwachsenen, wenn sie uns begegneten, in diesen „Liebestötern“ vor und bogen uns vor Lachen, was die Betroffenen verunsicherte und von ihnen mit dem Vorwurf der Respektlosigkeit beantwortet wurde. Und in diesem Hinterhof verbrachte ich viele Stunden meiner frühen Kindheit.

Wir wohnten im Hinterhaus unter dem Dach. 1936 waren meine Eltern dort eingezogen. Damals wurde mein Vater im Adressbuch als „Schuhmachermeister“ eingetragen, 1950 als „Arbeiter“. Meine Eltern bewohnten mit ihrer immer größer werdenden Kinderschar eine Zweizimmerwohnung mit Küche von etwa 40 Quadratmeter. Ein Bad gab es nicht. Am Samstag war Badetag für uns Kinder. Eine Zink-Waschbütte wurde in der Küche aufgestellt und mit warmem Wasser gefüllt. Glücklich war derjenige, der zuerst hineingesteckt wurde. Leider war ich der Jüngste, 1944 geboren, und damit der Letzte und musste oft in eine graue, lauwarme Pfütze steigen. Als Toilette diente ein Holzklo mit Wasserspülung, das wir mit den Nachbarinnen teilen mussten. Um es zu erreichen gingen wir durch das Treppenhaus eine halbe Etage tiefer. Oft war es schon von einer Nachbarin besetzt.

Die Anfangsmiete 1936 betrug 21 Reichsmark plus eine Mark Wassergeld. 1975, als meine Mutter nach dem Tod unseres Vaters auszog, zahlte sie eine monatliche Miete von 85 DM. Das war immer noch relativ wenig. Dafür war in diesen 40 Jahren kaum etwas verändert oder modernisiert worden. Lediglich die Fenster, die durch Kriegseinwirkungen beschädigt worden waren, wurden erneuert. Auch die hölzernen Klosettumrahmungen wurden später durch richtige Toilettenschüsseln aus Keramik ersetzt. Das Treppenhaus erhielt einmal einen neuen Anstrich und die Podeste wurden mit Stragula belegt. Auch die bröckelnden Natur-Schieferdächer von Vorder- und Hinterhaus wurden durch damals modernen Kunstschiefer ersetzt. Dazu standen Gerüste an den Hausfassaden, die in das Spielverhalten der Kinder und Jugendlichen integriert wurden. Ein ganz waghalsiger Junge aus dem ersten Stock des Hinterhauses kletterte einmal aus seinem Fenster und balancierte auf den unbefestigten Holzdielen des Gerüstes umher, wobei eine davon sich durch dessen Gewichtsverlagerung löste und herunterschepperte. Geistesgegenwärtig griff der Junge nach der Wäscheleine und hing nun drei bis vier Meter über dem Hofasphalt in der Luft. Glücklicherweise erschien ein Nachbar aus dem zweiten Stock des Hinterhauses im Hof und fing den Jungen auf. Er blieb unverletzt, zitterte aber am ganzen Leib. An diese Episode erinnerte sich noch nach vielen Jahren eine gleichaltrige Spielgefährtin, mit der ich noch viele gemeinsame Erinnerungen an die Wellritzstraße teile. Manchmal vergaßen wir beim Spielen im Hinterhof die Zeit und wurden von unseren Müttern nach oben gerufen, sie in den ersten Stock des Vorderhauses, ich in die Dachwohnung des Hinterhauses. Dort und hier wohnte jeder von uns in unterschiedlicher Lebensqualität. Sie eher bürgerlich, ich eher proletarisch. Diese sozialen Unterschiede waren kein Hinderungsgrund für das gemeinsame Spiel der Kinder.

Die zwei rechten Dachfenster des Hinterhauses zum Ersten Hinterhof hin gehörten zu unserem Wohnzimmer, das sich am Abend in unser Kinderzimmer aus Schlafcouch, Klapp- und Feldbetten verwandelte. Von unseren beiden Fenstern aus genossen wir den Blick auf den Hof, das Vorderhaus und die Nachbarhäuser der Wellritzstraße, die uns die Sicht auf die roten Backsteintürme der Wiesbadener Marktkirche erlaubten. Geräusche von Hammerschlägen und Schweißarbeiten aus einer benachbarten Schlosserei drangen bereits frühmorgens zu uns herauf und ersetzten den Wecker.

Es gab auch einen „Zweiten Hinterhof“, zwischen Hinterhaus und einer roten Brandmauer aus Backstein, die uns vom Gebäudekomplex der benachbarten Sedanstraße trennte. Von unserem Küchenfenster blickten wir auf diese trostlose Ziegelsteinwüste. (Meine Mutter machte einmal eine Aufnahme mit dem Schornsteinfeger auf einem Dach der Sedanstraße.) Aus der Tiefe dieses Hinterhofes dröhnte morgens um fünf Uhr der erste Hahnenschrei hinauf zum Schlafzimmerfenster meiner Eltern, gefolgt vom Gegacker legender Hennen, die die Hausbesitzerfamilie mit frischen Eiern versorgten. Dieser Hinterhof blieb für uns Kinder unzugänglich. Wir konnten aber von den Fenstern unseres Treppenhauses die Hühnerschar beobachten und sie gelegentlich mit grünen Abfällen füttern.

Nach mehr als 70 Jahren stehe ich in meinen Gedanken wieder in unserem Wohn- und Kinderzimmer, blicke aus einem unserer Mansardenfenster auf das Vorderhaus und lasse seine Bewohner von damals Revue passieren. Mein Blick wandert systematisch beginnend vom Parterre des Vorderhauses durch alle Stockwerke bis zum Dachgeschoss. Die Familiennamen wurden in diesem Text alle geändert. Lediglich der Name der damaligen Hauseigentümer, die auch gleichzeitig einen Zigarrenladen führten, werden mit Genehmigung der Nachkommen genannt.

Das Vorderhaus

Eine alte Bauzeichnung zeigt die Straßenfassade des Vorderhauses mit dem Eingangstor (unten links), mit einem Ladenlokal (Mitte; das spätere Hutgeschäft der Frau Reich) und mit dem nachträglichen Eintrag (in rot) eines weiteren Ladenlokals (für das Zigarrengeschäft der späteren Hauseigentümer). Über drei Etagen sind die Fenster von sechs Dreizimmerwohnungen verteilt. Die sechs Dachgauben gehören zu drei Zweizimmerwohnungen.

Im Rahmen der Wellritzstraßen-Erweiterung zwischen 1871 und 1900 wurden die Häuser Nummer 47 bis 59 in der letzten Phase geplant und errichtet. Ebenso wie in der unteren Wellritzstraße ließen sich im letzten, oberen Straßenabschnitt Handwerker, Ladenbesitzer, Gewerbetreibende und (vor allem in den Hinterhäusern) Arbeiterfamilien nieder. Balkone waren nur für das Nachbarhaus Nummer 57 vorgesehen. Die schlichte Fassade des Hauses Nummer 55 hebt sich allerdings durch den Verzicht auf einen Anstrich ab. Ansätze von Historismus (der vor allem an den bürgerlichen Häusern der nahen Ringstraße zur Blüte kam) werden mit der leicht hervortretenden, vertikalen Verstärkung der Hausfassade durch zwei angedeutete Pfeiler im Mittelfeld sichtbar. Diese gliedern die Fassade in drei vertikale Felder, die gleichzeitig durch drei horizontale Fensterreihen durchbrochen werden und dem gesamten Äußeren eine Symmetrie verleihen. Die Ästhetik der Hausfassade hebt sich von der Schlichtheit der Hoffassaden von Vorder- und Hinterhaus ab.

Vorderhaus, Parterre

Meine Erinnerung an das Erdgeschoss des Vorderhauses beginnt mit einem angenehmen Tabakgeruch, der aus dem Lagerraum unseres Hauseigentümers in den Hausflur drang. Zusammen mit seiner Frau Christiane und seiner verwitweten Tochter führte Philipp Post einen Zigarrenladen.

Die Bewohner der oberen Wellritzstraße deckten hier ihren Bedarf an Schnupf- und Pfeifentabak, an Tabak zum Selberdrehen, aber auch an Markenzigaretten und Feiertagszigarren. Das Schaufenster war stets ansprechend dekoriert mit erlesenen Zigarrenmarken, bunten Zigarettenschachteln, Tabakspfeifen und verschiedenen Weinbränden oder Likören. Zu Weihnachten legte ich manchmal mein Taschengeld zusammen, um für meinem Vater ein Zigarrengeschenk zu besorgen oder für meine Mutter einen Eierlikör zu kaufen. Aber auch im Alltag betrat ich das Geschäft, um für meinen Vater, der ein starker Raucher war, eine orangefarbene Packung „Overstolz“ zu besorgen.

Die Eheleute Post hatten den gesamten Gebäudekomplex aus Vorder- und Hinterhaus, der um das Jahr 1900 erbaut worden war, wenige Jahre nach der Errichtung von den Vorbesitzern übernommen. Bis auf den heutigen Tag ist er im Eigentum der Familie, gegenwärtig in vierter Generation. Das Eigentümerehepaar wirkte auf uns Kinder damals schon „uralt“. Wenn wir im Hof für die Ohren der alten Menschen etwas zu laut tobten, dann öffnete die sehr resolute Hausbesitzerfrau ihr Küchenfenster zur Hofseite hin und versuchte uns zu verscheuchen und uns gleichzeitig auf den nahegelegenen Sedanplatz als Spielalternative zu verweisen.

Auf dem Sedanplatz gab es Schaukeln, Wippen, Turnstangen und Sandkästen. Selbstverständlich gingen wir auch gern mal dorthin, aber in unserem Hof war es eben doch urtümlicher, so dass wir uns schnell wieder hier versammelten. Als einziges „Spielgerät“ diente uns eine Teppichstange, deren beide Enden an der Hauswand des Vorderhauses befestigt waren, die rechtwinklig gebogen und im Abstand von einem halben Meter parallel zu einer Toiletten-Fensterbank des Erdgeschosses verlief. Wir stiegen auf die Fensterbank, ergriffen die Stange und schwangen uns vorwärts auf das Hofpflaster. Die Größeren erprobten dort ihre ersten Klimmzüge.

Abb. 8/9: Philipp Post (1875–1955) und Christiane Post (1880–1960) (Quelle: Fam. Göttert privat).

Wenn der Kinderlärm wieder zunahm und die Ermahnungen der Hauseigentümerin erfolglos blieben, erschien der alte Herr Post, meist in Schürze und mit Schirmmütze. Mit seiner großen und kräftigen Statur und seinem „Kaiser-Wilhelm-Bart“ jagte er uns Kindern Angst ein. Wir versteckten uns irgendwo in den Hausfluren, bis die „Gefahr“ vorbei war und setzten unser Spiel fort. Wir wussten, dass sich Herr Post erst einmal für längere Zeit im Zweiten Hinterhof aufhalten würde, wo er seine Geflügelzucht zu versorgen hatte und die täglichen Hühnereier einsammelte. Wenn sich das Hausbesitzerehepaar über unseren Kinderlärm beschwerte, ahmten wir das Gegacker der Hühner und den routinemäßigen Hahnenschrei nach, um ihm den täglichen Lärm des Zweiten Hinterhofes vor Ohren zu führen. Mit den Ermahnungen der Eltern versehen und etwas gutem Willen auf beiden Seiten konnten wir unsere Hofaufenthalte aber all die Jahre hindurch fortsetzen. Auch der Bürgersteig vor dem hölzernen Haustor wurde als „Sozialfläche“ genutzt. Dort traf man sich mit den Kindern und Jugendlichen aus der Nachbarschaft.

Im zweiten Straßenladen unserer Wellritzstraße 55 verkaufte Frau Reich (sie war keine Bewohnerin des Hauses) ihre Damenhüte, die in der Werkstatt im Parterre des Hinterhauses hergestellt oder repariert wurden. Heute befindet sich dort ein Keramikstudio.

Wenn wir Kinder uns ganz ruhig verhielten, wurden wir auch in diese Werkstatt hineingelassen, um die interessante Arbeit der Hutmacherinnen zu beobachten. Am schönsten war es, die zahlreichen Modellköpfe mit den Hüten anzuschauen oder sogar „Hütchenwechsel“ zu spielen. Einmal stand ein Kunde oder Vertreter im Hof und fragte uns Kinder, wo eine „Modistin“ namens Reich ihre Werkstatt habe. Wir führten ihn dorthin – ich korrigierte aber den Fremden, indem ich ihm erklärte, dass Frau Reich keinesfalls eine „Modistin“, sondern „katholisch“ sei. Schließlich sah ich sie jeden Sonntag mit eigenen Augen beim Besuch der heiligen Messe in der nahegelegenen Elisabethenkirche.

Vorderhaus, erste Etage

Im ersten Stock des Vorderhauses wohnte Familie van der Meulen. In der gleichaltrigen Tochter hatte ich eine Spielgefährtin gefunden. An manchen Sommertagen bauten wir im Hof eine Theaterbühne aus alten Stühlen zusammen, kostümierten uns mit alter Kleidung und ahmten irgendwelche Märchenpersonen nach, die wir auf der Bühne im benachbarten Gewerkschaftshaus kennen gelernt hatten. Einmal hatte uns unsere Modistin alte Damenhüte geschenkt oder ausgeliehen, die wir für eine Modenschau benutzten. Noch heute erinnert sich die ehemalige Spielgefährtin daran, wie ich mich als „feine Dame“ verkleidete und elegant und graziös über den Hof stolzierte.

Gelegentlich hielt ich mich auch in der großzügigen Dreizimmerwohnung der Familie van der Meulen im ersten Stock auf. Hier war genug Platz zum Spielen. Aber noch spannender für uns Kinder war es, Herrn und Frau van der Meulen beim Entwerfen und Nähen von Lampenschirmen zuzuschauen. Sie arbeiteten in einem der Zimmer, das als Werkstatt und Ausstellungsraum für die fertigen Produkte aus Seide oder Papier diente. Diese wurden dann an private Auftraggeber verkauft. Herr van der Meulen sprach ein fast perfektes Deutsch. Er verschluckte manche Endungen, ähnlich wie im hessischen Dialekt, nur mit sympathisch weicherem Akzent. Von der Tochter erfuhr ich, dass er in „Holland“ geboren war. Er entsprach aber gar nicht meinem kindlichen Klischee eines „Holländers“ mit Holzschuhen, Pumphosen und Käppchen, sondern sah aus wie alle übrigen deutschen Männer. Die Familie van der Meulen hatte auch noch Verwandte im Elsass – das verlieh ihr irgendwie ein europäisches Flair.

Auf derselben Etage gegenüber wohnten Herr und Frau Friedrich mit der Familie ihrer Tochter und gelegentlich mit ihrem erwachsenen Sohn. Dieser lebte in einer Behinderteneinrichtung, durfte sich aber mehrfach im Jahr bei seiner Familie aufhalten. Er mag damals wohl über dreißig Jahre alt gewesen sein. Wenn sich die Kinder und Jugendlichen der oberen Wellritzstraße zu besonderen Anlässen als „Gang“ zusammentaten, war auch der erwachsene Sohn mit dabei. Einmal, es war um Silvester herum, hatten einige Jungen sich schon „Schweizer Kracher“ besorgt und warfen sie angezündet an bestimmten Stellen, zum Beispiel in eine blecherne „Dreckbütte“ (wie wir in unserem Soziolekt eine Mülltonne bezeichneten). Alle bewunderten den explosiven Effekt und freuten sich über den Scherz. Der Vater des erwachsenen Sohnes aber hatte das Nachsehen. Herr Friedrich war nämlich nach dem Tod von Herrn Post für die Sauberkeit im Hof zuständig und fegte den herausgefallenen Inhalt der Mülltonne wieder zusammen. Die alten Eltern starben irgendwann und der Sohn hatte dann keinen Heimaturlaub mehr.

In die leerstehende Wohnung der Familie Friedrich zog eine Tochter der Hausbesitzer, die verwitwete Frau Hebler, ein. Sie übernahm die geschäftlichen Angelegenheiten mit den Mietern des Hauses. Nur wenige Menschen hatten damals ein Girokonto. Es war üblich, die Miete mit den Nebenkosten monatlich in bar persönlich bei Frau Hebler zu bezahlen. Der Betrag wurde in ein Mietbuch eingetragen und der Empfang mit der Unterschrift von Frau Hebler quittiert. Verbunden war der Besuch stets mit einem Schwätzchen. Ab Mitte der Fünfziger Jahre durfte ich für unsere Familie die monatliche Miete begleichen. Da wir noch keinen Fernsehapparat besaßen, erlaubte mir Frau Hebler gelegentlich, die ersten Mainzer Karnevalsübertragungen anzusehen. Das muss Ende der Fünfzigerjahre gewesen sein.

Vorderhaus, zweite Etage

Im zweiten Stockwerk unseres Vorderhauses wohnten zwei religiöse Familien, deren Lebensweise unsere kindliche Neugier beflügelte.

Da war einmal die Familie Nagel, deren Mitglieder als „Ernste Bibelforscher“ oder auch „Zeugen Jehovas“ an den Straßenecken des Westends oft stumm ihre Zeitschrift „Der Wachtturm“ anboten – worüber wir Kinder uns oft lustig machten. Bewundernswert, wie diese Menschen all die negativen Kommentare über sich ergehen ließen und stets freundlich blieben. Wenige Jahre zuvor waren sie für ihren Glaubenseinsatz verfolgt und mit Gefängnis bestraft worden. Ich lernte ihren Mut zu bewundern und beteiligte mich nicht mehr am kindlichen Gespött. Etwas für uns Kinder Eigentümliches haftete dieser Familie an, die sich mit weißen Betttüchern an ihren Fenstern gegen die Blicke von außen schützte. Ihre letzten Geheimnisse konnten wir dadurch nicht enthüllen. Familie Nagel hatte auch keine jüngeren Kinder, denen wir etwas hätten entlocken können.

Anders die katholische Familie Emmerich auf derselben Etage. Als Heimatvertriebene – eine Folge des kurz hinter uns liegenden Zweiten Weltkrieges – mischten sie mit ihren fünf Kindern die Konfessionsstatistik der Wellritzstraße 55 richtig auf. Obwohl die Katholiken unserer Straße zum Pfarrbezirk St. Bonifatius gehörten, orientierte sich Familie Emmerich an der näher gelegenen St. Elisabeth-Kirche in der Westendstraße / Ecke Zietenring und schenkte dem dortigen Kirchenchor ihre Stimmen. Gedankt wurde es ihr durch häufige Besuche von – aus der Sicht von uns Kindern – mittelalterlich verkleideten Mönchen in brauner Kutte mit weißem Strick. Sie nannten sich Franziskaner und betreuten seit den Zwanzigerjahren das Westend als Seelsorger. Ihr Erscheinen in unserer Toreinfahrt bewirkte in uns Kindern so etwas wie Ehrfurcht, so dass wir die zweite Etage, in der zwei gläubig-aktive Familien wohnten, als fromme Ruhezone betrachteten. Die Kinder der Familie Emmerich beteiligten sich auch nicht an unserem Hinterhofleben, dafür waren sie gesellschaftlich zu weit „abgehoben“. Der Vater ging jeden Morgen mit Anzug und Krawatte „ins Amt“. Aber es entstanden Kontakte unter den Kindern durch den gemeinsamen Schulbesuch, so zwischen meiner Schwester und einer ihrer Töchter. Ihrem positiven Einfluss ist es zu verdanken, dass zunächst meine Schwester in die nahe St.-Elisabeth-Gemeinde integriert wurde und ich wiederum ihrem Beispiel folgte. Das entsprach auch ganz und gar meiner Neugier, das geheimnisvolle Leben der Franziskanermönche zu erkunden.

Vorderhaus, dritte Etage

Unsere Dachfenster des Hinterhauses waren durch zwei Wäscheleinen mit den gegenüberliegenden Fenstern des dritten Vorderhausgeschosses verbunden. Dahinter verbarg sich eine Dreizimmerwohnung, die das alte Ehepaar Redlich mit der verwitweten Tochter, Frau Wolf, und ihren beiden halberwachsenen Kindern teilte. Mit der jüngeren Tochter tauschten meine Schwester und ich oft „Luftpost“ aus, die wir an die Wäscheleine klammerten und zu dem gegenüberliegenden Fenster zogen. Auch unsere Spielwaren und Puppen und vor allem Mickey-Mouse-Heftchen (leider nur auf Englisch) wurden über die Wäscheleine transferiert. Der leibliche Vater dieser beiden Kinder war im Zweiten Weltkrieg als Soldat „gefallen“ und die Mutter war inzwischen mit einem Soldaten der ehemaligen „Feinde“, einem amerikanischen Unteroffizier, liiert und später verheiratet. Dieser besorgte den Stiefkindern aus dem PX-Store allerlei amerikanische Konsumgüter, um die wir sie beneideten. Viel AFN-Music tönte aus dem Jugendzimmer dieser Wohnung über den Hof. „Ami-Jazz“ nannten es unsere Eltern in deutscher Aussprache.

Zu unserem Leidwesen zog die gesamte Familie Mitte der Fünfzigerjahre nach Amerika, so dass wir unsere intensive Kommunikation, die uns auch den amerikanischen way of life nähergebracht hatte, abbrechen mussten. Doch eines Tages wurden wir Hinterhofkinder total überrascht, als der inzwischen erwachsene Sohn als amerikanischer Soldat nach Wiesbaden zurückkehrte und mit seiner Air-Force-Uniform vor unserem Haus stand, um sich von seinen alten Spielkameraden bewundern zu lassen. Als GI erhielt er monatlich 100 oder 150 $ „Sold“, und 1959 stand der Dollar noch hoch im Kurs auf 4,20 DM. Damit konnte er schon etwas an- und ausgeben.

Die zweite Wohnung im dritten Stockwerk des Vorderhauses war belegt durch das seltsam wirkende Ehepaar Heinrich – er korpulent mit lockigem Haar und dicker Hornbrille, von seiner Frau liebkosend „Mäxchen“ gerufen. Im Hauptberuf färbte er offensichtlich Lederhandschuhe, die auf der Wäscheleine häufig zum Trocknen ausgebreitet wurden. Frau Heinrich wirkte im Vergleich zu ihrem kräftigen Ehemann eher wie eine zerbrechliche Puppe – schlank und das ergraute Haar schwarz oder hennafarbig getönt, ihre schmalen Lippen rot bemalt. Ein dunkler Augenbrauenstrich verlief in einem geschwungenen Bogen über die Stirn, nur teilweise der natürlichen Linienform ihrer abrasierten Augenbrauen entsprechend. Frau Heinrich war Tänzerin von Beruf, manchmal fest angestellt an einem Theater, manchmal auf Tournee. Ihr Mann spielte während ihrer Auftritte dann den Conférencier. Gelegentlich übte Frau Heinrich zu Hause ihre Tänze mit lauter Musik und in einer Charleston-Requisite. Kurz bevor das Ehepaar Heinrich durch das Land tingelte, beobachteten wir Kinder an der Haustür der Wellritzstraße 55, wie sie zahlreiche Instrumente, Schränke und Requisitenkoffer auf die Straße schleppten und auf der Ladefläche eines offenen Lieferwagens verstauten. Die Arbeiter nahmen auf der Pritsche zwischen der Ladung Platz, das Ehepaar Heinrich stieg zum Fahrer ins Führerhaus ein und das nicht mehr ganz moderne Fahrzeug setzte sich unter dem lauten Jubel der Kinderschar in Bewegung.

Wir wussten zwar nicht, wohin sie fuhren, aber in unserer Phantasie malten wir uns aus, dass sie irgendwo im Zirkus auftreten würden, und winkten ihnen voll Fernweh nach. Wenn sie nach der Saison wieder zurückkehrten, feierten sie mit anderen Bohemiens ihre Bühnenerfolge. Auch das bekamen wir amüsiert mit. So stand das etwas ungewöhnliche dritte Stockwerk in erheblichem Kontrast zu der darunterliegenden Etage der „Frommen“.

Das Hinterhaus

Das Hinterhaus erreichte man durch die Toreinfahrt des Vorderhauses und den Ersten Hinterhof. Abends ab 22 Uhr war das Haupttor verschlossen. Da es keine Hausklingeln gab und im Hinterhaus auch keine Telefonanschlüsse existierten, musste man, wenn man keinen Schlüssel hatte, jemanden aus dem Vorderhaus, der gerade aus dem Fenster schaute, bitten nach hinten zu rufen. Wenn das nicht klappte, half nur noch der „Familienpfiff“, der in unserer Wohnung auch vernommen wurde, wenn die Wohnzimmerfenster zum Ersten Hinterhof hin geöffnet waren. Den Schalter für das Treppenhauslicht konnte man bereits im Vorderhaus bedienen – man musste sich aber beeilen, da die Automatik der Beleuchtung auf einen Zwei-Minuten-Rhythmus eingestellt war. Wenn man Pech hatte, stand man mitten im dunklen Hausflur oder Treppenhaus und musste sich an einen Lichtschalter herantasten. Seitdem mich an einem Dezemberabend ein bärtiger Weihnachtsmann im düsteren Hausflur zutiefst erschreckt hatte, fürchtete ich mich, in den Wintermonaten allein durch das Treppenhaus zu gehen. Die Begegnung mit dem rot gekleideten Kapuzenmann verfolgte mich lange in meinen Träumen.

Nun durchquere ich noch einmal im Geiste das Hinterhaus, um in jeder Etage anzuhalten und mich an die Menschen hinter den Wohnungstüren zu erinnern.

Hinterhaus, Parterre

Bei der Erinnerung an die Erdgeschosswohnung des Hinterhauses weht mir noch heute der Schimmelgeruch feuchter Wände entgegen, akustisch begleitet von frommen Frauenstimmen und dem Klang einer Gitarre oder Mandoline. Die Bewohnerin, Frau Kaufmann, war „Soldatin“ der Heilsarmee und lud häufig ihre uniformierten Mitsoldatinnen zum Üben oder zum geselligen Beisammensein ein. Da ihre Wohnungstür tagsüber nie verschlossen und der Türgriff von Kinderhand leicht zu erreichen war, konnten wir jederzeit die Wohnung betreten und uns den Gesang anhören oder sogar begleiten. An einen „Ohrwurm“ erinnere ich mich noch sehr genau, weil er auch häufig während der „Thekenmission“ der Heilsarmistinnen am Samstagabend in den Kneipen des Westends gemeinsam mit den Gästen gesungen wurde:

„Fürchtest du, dass dich besiegt das Feindesheer,

wird es dunkler, immer dunkler um dich her,

mache rein die Fenster, öffne weit die Tür,

lass den Sonnenschein herein…“

Die Familie Kaufmann lebte in einem ambivalenten Verhältnis zur Heilsarmee; sie war zugleich Subjekt und Objekt ihrer christlichen Nächstenliebe, Mitwirkende und Empfänger ihrer Fürsorge. Heute würde man sagen, sie gehörte zum „Prekariat“. Das damals vierzigjährige Familienoberhaupt, Herr Kaufmann, war mitten im Krieg wegen einer (angeblich) verdächtigen sozialen Normabweichung denunziert worden. Die nationalsozialistischen Behörden stuften ihn als „arbeitsscheu“ ein und veranlassten im Mai 1940 seine Einlieferung ins Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen. Nach knapp zweijähriger Haft verstarb er dort im März 1942 an „Herzschwäche“ und „Lungentuberkulose“[1]. Nach nationalsozialistischer Werteordnung galt Herr Kaufmann als „asozial“ und seine „Strafe“ als gerechtfertigt. Obwohl die NS-Zeit vorbei und auch die Wellritzstraße „entnazifiziert“ war, hatte ich als Kind den Eindruck gewonnen, dass die alten Maßstäbe immer noch in den Köpfen mancher Hausbewohner umherschwirrten, wenn sie uns Kindern erklärten, dass man „Arbeitsscheue“ ins „Lager“ stecken solle. Sprache und Argumente sollten die NS-Zeit noch lange überleben.

Die Heilsarmee betreute nach dem Krieg die Witwe des KZ-Häftlings mit ihren vier Kindern. Vielleicht war es eine Art „Gegenleistung“, dass Frau Kaufmann und ihre älteste Tochter sich als Soldatinnen Christi in dunkelblauer Uniform an den Straßenmissionen durch Gesang und Vertrieb der Zeitschrift „Der Kriegsruf“ beteiligten. Die Kinder der Familie Kaufmann waren alle älter als ich; mit dem jüngsten Sohn, der durch eine körperliche Behinderung beeinträchtigt war, spielte ich aber oft in unserem Ersten Hinterhof. Er war außerdem sehr musikalisch. Sein Schlagzeug dröhnte durch Haus und Hof, was man ihm aber verzieh, denn mit seiner „Band“ brachte er den Bewohnern des Hinterhauses anlässlich ihrer Geburtstage stets ein „Ständchen“. Er verstarb früh bei einem Badeunfall in einem Baggersee. Die Töchter heirateten und zogen alle weg, eine von ihnen nach Amerika.

Hinterhaus, erste Etage

Mit seinen zwei Dreizimmerwohnungen entsprach der Grundriss der ersten Hinterhausetage in etwa dem der drei Vorderhausetagen (abgesehen von der Toilette, die außerhalb der Wohnung lag). Insofern konnte man das dortige Wohnen noch als „gehoben“ einstufen.

Auf der linken Seite wohnte der Maurermeister Klein mit seiner Ehefrau und der Familie seiner Tochter. Diese war mit einem Ungarn, Herrn Kovács, verheiratet und beide hatten eine Tochter, mit der ich auch gelegentlich spielte. Herr Kovács war der Einzige in unserem Haus, der beim Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft im Jahre 1954 Partei für die „gegnerische“ Seite nahm. Dass seine Familie für den ungarischen Nationalspieler Puskás schwärmte, konnten wir ihr großzügig verzeihen, nachdem Deutschland gewonnen hatte. 1956 übten wir Solidarität mit Familie Kovács, als der ungarische Aufstand von der Roten Armee niedergeschlagen wurde. In dieser Zeit führte ich zahlreiche Gespräche mit Herrn Kovács über die Lage in seinem Heimatland. Unter den Flüchtlingen war auch sein Fußballidol Puskás, der später für Real Madrid spielte. Herr Kovács wies mich, wenn er Zeit hatte, in die Grundkenntnisse der ungarischen Sprache ein. Ich besorgte mir ein Deutsch-Ungarisch-Wörterbuch und legte mir ein geheimes Tagebuch in ungarischen Vokabeln an. Da ich die Grammatik nicht beherrschte, benutzte ich nur Substantive im Nominativ und Verben im Infinitiv, um Sätze im meiner „Geheimsprache“ zu bilden.

Herr Kovács übte den Beruf des Schaufensterdekorateurs aus. Das Treppenhaus und der Eingangsflur waren oft mit Dekorationsmaterial zugestellt. Besonders interessant fanden wir Kinder die riesigen Flaschenattrappen für eine Wiesbadener Sekt-Marke, die wir wegen ihres leichten Gewichtes bequem in den Ersten Hinterhof tragen konnten, um dahinter Versteck zu spielen. Viel Geld dürfte Herr Kovács wohl mit seinen Attrappen nicht verdient haben. Im Hause sagte man, seine Frau sei die Hauptverdienerin, was damals noch als „Schande“ galt. Herr Kovács konnte manchmal sehr temperamentvoll und laut sein. Da er überdies schwarzblaues Kopfhaar trug, erhielt er von einer Nachbarin, die wir „das Tagblättchen“ nannten, das Etikett „der Zigeuner“.

Wenn die Tür der zweiten Wohnung dieser Etage offenstand, dann entströmte ihr – als angenehmer Kontrast zum Schimmelgeruch aus dem Parterre – ein Duftgemisch aus Parfüm, Bohnenkaffee und Zigarettenqualm. Verursacht wurde die Duftmischung durch Frau Sperling, die täglich nach langem Schlaf, ausgedehntem Frühstück und intensiver Morgentoilette die Wohnung lüftete, während ihr Ehemann bereits in seiner Werkstatt Schreibmaschinen reparierte oder verkaufte und ihr Sohn die obere Volksschulklasse besuchte, um danach eine Mechanikerlehre bei seinem Vater zu beginnen. Das Ehepaar Sperling war mit einem Volkswagen-Händler befreundet und gönnte sich bereits in den frühen Wirtschaftswunderjahren einen dunklen VW-Käfer Cabrio. Manchmal drehte Frau Sperling mit uns Kindern im offenen Cabrio eine Runde ums Westend oder nahm uns zu irgendwelchen Besorgungen mit. Vorher mussten wir uns aber bei den Eltern abmelden. Ihr Sohn, der damals bereits zu den Jugendlichen gehörte, nahm häufig an unseren Spielen teil oder zeigte uns einige seiner sportlichen Kunststücke. Seine waghalsige Kletteraktion an einem Baugerüst im Hof blieb uns Kindern in lebhafter Erinnerung. Er besaß ein kleines „Daumenkino“ mit dem er uns im Hof „Kurzfilme“ zeigte – einmal „Hein ten Hoff boxt“.

Über den Boxsport wusste er genau Bescheid, denn sein Onkel war ein lokal bekannter Box-Champion. Wenn dieser durch unseren Hof kam, um seine Verwandten im Hinterhaus zu besuchen, umringten wir Kinder ihn sehr lange und scherzten mit ihm. Er nannte jedes Kind beim Namen und war daher einer der „Unsrigen“. Im Jahre 1954 hatte er in Köln die Deutsche Meisterschaft im Bantamgewicht gewonnen. Wir waren alle stolz auf „unseren“ Boxer und feierten ihn beim nächsten Besuch im Ersten Hinterhof. Da wir die Spuren seiner erfolgreichen Kämpfe stets in seinem etwas blutunterlaufenen Gesicht entdeckten, nahm ich ihn als Vorlage für einen Schulaufsatz in der Quarta des Gymnasiums.

Unter dem Titel „Der Italiener Matschaugiola schlägt den Polen Halsbruchowski K.O.“ schrieb ich die beste Reportage der Klasse. Diese Anregung aus der Wellritzstraße 55 für gute Deutsch- und Sozialkundenoten sollte nicht die einzige bleiben.

Hinterhaus, zweite Etage

Noch einmal profitierte ich von den markanten Persönlichkeiten unseres Hauses. Herr Bach aus der zweiten Etage des Hinterhauses diente mir als Vorlage für den Aufsatz „Das Merkwürdige an Herrn X“ in der Mittelstufe des Gymnasiums. Herr Bach stand stets, eine Menschentraube um sich versammelt, vor unserem großen Haustor, erkennbar an seinem alten Filzhut, seinem hageren Gesicht und seiner markanten Hakennase. Stets verwickelte er Passanten, ob jung oder alt, klein oder groß, in – heute würde man sagen – naturheilkundliche und ökopolitische Gespräche. Wir Kinder deuteten seine Erzählungen als „wirres Zeug“. Aus heutiger Sicht würde ich Herrn Bach breite Kenntnisse in der Kräuterheilkunst attestieren. Er sammelte alle möglichen Pflanzen aus Flora und Fauna rund um Wiesbaden. Aus seinem Herbarium stellte er erkrankten Hausbewohnern homöopathische Dosen zur Verfügung. Zu verschiedenen Anlässen wurden wir Kinder dann von unseren Eltern mit Salbeitee therapiert, so dass wir schließlich vor Geruch und Geschmack dieses Kräutleins Reißaus nahmen. Herrn Bach nannten wir dann nur noch den „Kräuterheini“.

Mehrmals im Monat schleppte Herr Bach mit seiner Frau und seinem Sohn einen großen Handwagen mit gesammeltem Holz aus dem Wiesbadener Stadtwald heran. Im Hinterhof wurde es zersägt, im Keller zu „Anmachholz“ zerhackt und in Bündeln für 50 Pfennig verkauft. Wir Kinder schauten ihm oft beim Holzhacken zu. Erstaunlich, dass er sich mit dem schweren Beil beim Spalten des Holzes in bleistiftschmale Scheiten nicht verletzte. Unsere Anwesenheit nutzte Herr Bach aus, um uns mit seinen für uns sonderbaren Lebensweisheiten zu konfrontieren. Er ging, so sagte er, niemals in den „Wald“, sondern in den „Busch“. Hier fand er „seinen Gott“, nicht etwa sonntags in der Kirche. Manchmal hörten wir fremde Worte wie „Pantheismus“ oder „Atheismus“, was mich recht neugierig machte. Seine erfundenen Kriegserlebnisse als „U-Boot-Kommandant auf dem Kurhausweiher“ brachten uns Kinder zum Lachen. Die Leute im Haus sagten, Herr Bach sei „kommunistisch angehaucht“, weil er den „Frankfurter Boten“, eine angeblich „kommunistische“ Wochenzeitung bezog. Diesen „Frankfurter Boten“ zeigte mir Herr Bach manchmal und las mir flammende Kommentare gegen die Atombewaffnung und den damaligen Verteidigungsminister Strauß vor. Wenn ich auch damals die Meinung von Herrn Bach nicht teilte, so bewunderte ich doch seine „alternative“ Lebensweise, die mir zur Vorlage für eine „Charakteristik“ diente. Auch für diesen Schulaufsatz erhielt ich eine sehr gute Note.

Wenn Herr Bach über seine Ehe sprach, bezeichnete er diese als „Dreißigjährigen Krieg“. Das dürfte auch unserer Wahrnehmung entsprochen haben, denn oft stritt sich das Ehepaar mit dem Ergebnis, dass Herr Bach die gemeinsame Wohnung eiligst verließ und sich vor das Haustor begab oder in den Keller zum Holzhacken „flüchtete“. Die schon etwas gealterten Eheleute Bach hatten einen Sohn, der vorübergehend in der Psychiatrischen Klinik Eichberg, zeitweise aber auch bei der Familie lebte. Wir Kinder hatten große Angst, wenn sein lautes Wehklagen aus der Wohnungstür und den Fenstern des zweiten Stockwerks drang. Der großen und kräftigen Mutter gelang es meist, den Sohn zu beruhigen. Frau Bach suchte häufig Streit mit den Mitbewohnerinnen des gesamten Hinterhauses. Ich erinnere mich, dass es manchmal zu Anzeigen und Gerichtsverhandlungen kam. Besonders ihre unmittelbare Nachbarin, die alte Frau Ebert, hatte darunter zu leiden. Verängstigt verbarrikadierte sie sich hinter ihrer Wohnungstür, wenn Frau Bach mit ihren Fäusten dagegen trommelte. Oft flüchtete sich Frau Ebert zu uns in die Wohnung, wo sie Trost in ihrem Kummer suchte.

Frau Ebert war die Mieterin der mittleren Einzimmerwohnung auf der zweiten Etage. Sie bezog eine Pension ihres bereits nach dem Ersten Weltkrieg verstorbenen Mannes, der Beamter bei der Wiesbadener Straßenbahn gewesen war. Oft erzählte mir die hochbetagte Frau Ebert, der ich gelegentlich für ein kleines Taschengeld den Einkauf besorgte oder Kohlen aus dem Keller holte, von Zeiten, als die Straßenbahn noch von Pferden gezogen wurde. Frau Ebert stammte aus einem Taunusdorf und war nach ihrer achtjährigen Schulzeit bei einer jüdischen Familie in Miehlen „in Stellung“ gewesen. An der Wand ihrer Wohnküche hing ein kleines Aquarell einer Miehlener Straßenszene mit der „Synagoge“ (dieses Wort war ganz neu für mich), die im Zentrum gelegen war, direkt am breiten Mühlbach, der durch die Ortsmitte verlief. Ich bat sie dann, mir mehr von jüdischen Gebräuchen, die sie als christliches Hausmädchen miterlebt hatte, zu berichten. Auf diese Weise erfuhr ich erstmals etwas vom jüdischen Leben auf dem Lande. Auch hierbei wurde meine Wissbegierde nach für mich noch unbekannten und unkonventionellen Lebensstilen befriedigt, wie schon so oft in der Wellritzstraße 55.

Der Tagesablauf von Frau Ebert wurde dadurch strukturiert, dass sie routinemäßig mehreren Familien sowohl im Vorder- als auch im Hinterhaus kürzere oder längere Besuche abstattete. Dabei trug sie in täglicher Umlaufgeschwindigkeit alle Gerüchte und Nachrichten aus dem einen Haushalt in den nächsten weiter. Ihrer Multiplikatorenrolle entsprechend nannten wir sie „das Tagblättchen“. Das führte früher oder später zu Konflikten – so auch zum Zerwürfnis mit ihrer unmittelbaren Nachbarin Frau Bach. Ohne „das Tagblättchen“ wäre ich wohl kaum in der Lage gewesen, so viele Informationen über das Leben der Bewohner der Wellritzstraße 55 in meinem Tagebuch oder meinem Gedächtnis zu speichern.

Herr Krieger, der in der rechten Zweizimmerwohnung mit seiner Familie lebte, war unser „Hausfrisör“. Alle sechs Wochen schickten mich meine Eltern zum Haare schneiden, anfangs für 50 Pfennig, später für 75 Pfennig, zunächst auf einem Kindersitz mit Pferdekopf, dann auf einem Erwachsenenstuhl. In der Phase der Vorbereitung auf meine Erstkommunion ärgerte mich Herr Krieger stets mit Witzen über Nonnen oder Anekdoten von einem „Pfarrer Gruber“. Als ich mich daraufhin weigerte weiterhin von Herrn Krieger „behandelt“ zu werden, nannte ich meinen Eltern auch die Gründe. Mein Vater intervenierte bei Herrn Krieger und von nun an erzählte er andere Frisörgeschichten.

Hinterhaus, Dachgeschoss

Nun kehre ich in meinen Erinnerungen zurück an meinen Ausgangspunkt: das Dachgeschoss im Hinterhaus. Das Leben in unserer Wohnung wurde bereits beschrieben.

Auf unserer Etage im dritten Stockwerk rechts teilte sich das alte Ehepaar Kessler eine Zweiraumwohnung mit einer etwa gleichaltrigen Untermieterin, Frau Lehmann, die aus Danzig stammte. Sie erzählte mir viel von ihrer alten Heimat. Da ich zur Erstkommunion das „Blaue Buch“ über „Deutsche Dome“ erhalten hatte, in dem auch die Danziger Marienkirche abgebildet war, zeichnete ich ein Bild mit dieser Kirche und schenkte es Frau Lehmann. Dankbar befestigte sie es an der Wand. Wenn ich sie besuchte, achtete ich stets darauf, dass es noch dort hing.

Herr Kessler, der ein Auge im Ersten Weltkrieg verloren hatte, ging täglich mit Schirmmütze und Gehstock durch den Ersten Hinterhof zum Einkaufen in ein Lebensmittelgeschäft in der Walramstraße. Irgendwann wurde er sehr krank und der Hausarzt besuchte ihn häufiger. Als Herr Kessler verstarb und seine Frau hilfesuchend an unsere Tür klopfte, wurde ich beauftragt zum Telefonhäuschen am Sedanplatz zu laufen, um den Arzt anzurufen und ihm auszurichten, dass er den Totenschein ausstellen sollte. Noch heute erinnere ich mich an zwei traumatische Erlebnisse. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich einen Toten, gleichzeitig sollte ich ein Telefonat in dieser Angelegenheit führen, dazu noch an einem öffentlichen Fernsprecher, den ich noch nie bedient hatte. Zitternd und stotternd erledigte ich den Auftrag – für einen Zehnjährigen eine echte „Feuerprobe“. Die passende Gelegenheit, diese Szenerie befreiend zu verarbeiten, fand ich bald in einem weiteren Schulaufsatz der 5. Klasse. Nachdem auch die alte Frau Kessler verstorben war, bezog meine ältere Schwester mit ihrer Familie deren Wohnung, die um ein weiteres Zimmer für meinen Neffen vergrößert worden war.

Zwischen dem Ehepaar Kessler und uns bewohnte die alte Frau Küster mit ihrer zunächst noch unverheirateten Tochter drei Mansardenzimmer. Frau Küster, die wir als Kinder alle liebevoll „Dante“ (=Tante) nannten, übernahm die Rolle einer Ersatz-Oma. Wir Nachbarkinder, vor allem auch die Kinder der Familie Kaufmann aus dem Parterre, gingen bei ihr ein und aus, teilten untereinander Freud und Leid. Sie feierte mit uns Weihnachten und Geburtstage, war dabei, als mein Vater 1948 aus Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Wenn wir krank waren, wachte sie an unserem Bett. Wenn es in unserem Wohn-Schlafzimmer durch Besuche zu eng wurde, wanderte ich mit meinem Kinderbett in ihr Schlafzimmer. Eine ihrer drei Mansardenzimmer hatte Frau Küster mehrere Jahre hindurch an eine junge Polin untervermietet. Diese war als junges Mädchen nach NS-Deutschland verschleppt worden und nach der Befreiung 1945 in der amerikanischen Zone geblieben. Ich kannte nur ihren Vornamen, Dana. Sie war inzwischen mit einem amerikanischen Soldaten namens Jack liiert. Da sich Dana und Jack liebevoll um meine zwei Jahre ältere Schwester und mich kümmerten, sind sie mir in besonderer Erinnerung geblieben.

Jack war ein langer, schlaksiger junger Mann, der eine schicke MP-Uniform mit weißer Schirmmütze, weißen Handschuhen und weißen Stiefelgamaschen trug. Alle Kinder der Wellritzstraße 55 mochten ihn – wegen seines Oldtimers, eines Ford-Cabriolets aus den Zeiten des amerikanischen New Deal. Immer wenn er vor dem Hause parkte, durften wir Kinder in diesem Auto spielen. Häufig zerlegte Jack den Motor in seine Einzelteile. Wenn es ihm gelungen war, das Auto wieder fahrtüchtig zu machen, durften wir sogar mitfahren, in den Taunus oder an den Rhein zum Picknick. Einmal breiteten Dana und Jack vor dem Richard-Wagner-Haus in Biebrich am Rhein eine Wolldecke mit köstlichen Vorspeisen aus. Aus einer Dose lachte mich eine Anzahl grüner traubenförmiger Früchte an. Dana bemerkte dies und bot mir davon ein Exemplar an. In Erwartung eines süßen Mirabellengeschmacks steckte ich die grüne Frucht in meinen Mund und spuckte sie sogleich wieder aus. Noch nie im Leben hatte ich auf eine grüne Olive gebissen.

Wegen der Raumnot im Schulgebäude hatten wir im ersten Schuljahr auch Nachmittagsunterricht. Einmal brachte mich Jack mit seinem Militärjeep zur Kastellstraßenschule, weil ich mich am Vormittag beim Ausflug mit ihm und Dana verspätet hatte. Seitdem stand ich hoch im Kurs bei den Mitschülern und sie sprachen von „eurem Ami“. Das besitzanzeigende Fürwort griff ich gern auf und erzählte viele erlebte und erfundene Geschichten von „unserem Ami“. Von nun an spielten noch mehr Kinder in, auf und unter dem altem Ford-Cabriolet. Mittlerweile hatten wir herausgefunden, wie man das Verdeck herunter- und hochkurbeln konnte. Nur einmal passierte uns ein Malheur. Bei einem plötzlich einsetzenden Gewitterregen gelang es uns nicht mehr, das Verdeck des Cabriolets rechtzeitig zu schließen. Die Sitze wurden triefend nass und im Wageninnern sammelte sich zentimeterhoch das Regenwasser. Als wir die Autotüren öffneten, ergossen sich die Wassermassen auf das Kopfsteinpflaster der Wellritzstraße. Jack schimpfte nicht mit uns, stattdessen kam er nur noch mit einem Jeep der Militärpolizei vorgefahren. Und der war natürlich off limits für uns.

Als Jack für mehrere Wochen mit einer Gelbsucht im Wiesbadener Militärhospital lag, durfte ich ihn zusammen mit Dana besuchen. Hierbei erlebte ich zum ersten Mal die Eingangskontrolle und befand mich in einer anderen Welt jenseits des Schlagbaumes, die ich vorher stets nur durch den Zaun von außen betrachten konnte. Auch zum Einkauf im PX-Shop wurde ich einmal mitgenommen. Unvergesslich bleibt mir der einmalige Geschmack der Hershey-Schokolade. Bald war auch die Episode mit Dana und Jack für uns Kinder zu Ende. Im Jahre 1952 heirateten beide und verließen Deutschland, um gemeinsam in Amerika zu leben. Manchmal erhielten wir noch einen Kartengruß aus der „Neuen Welt“. Wir dachten gern an das junge Paar zurück, das unser Leben in der „Alten Welt“ der Wellritzstraße 55 so bereichert hatte.

Fazit

Die Wellritzstraße 55 spiegelte durch die Aufteilung in Vorder- und Hinterhaus nur auf den ersten Blick eine Zweiklassengesellschaft wider. Bei näherer Betrachtung lässt sich festhalten, dass sich vor allem die Wohnverhältnisse im Dachgeschoss des Vorderhauses mit denjenigen in den Dachwohnungen des Hinterhauses vergleichen ließen. Außerdem gab es Ähnlichkeiten zwischen dem Wohnkomfort der ersten Etage des Hinterhauses und dem der meisten Wohnungen des Vorderhauses. Manche Mängel betrafen Vorder- und Hinterhaus gemeinsam, wie das Fehlen von Balkonen und Badezimmern, von Klingeln und automatischen Türöffnern an den Hauseingängen. Was beide Wohnsysteme aber qualitativ unterschied, war der Ort der Toiletten: Im Vorderhaus waren sie in die Wohnungen integriert, im Hinterhaus außerhalb der Wohnungen auf den Zwischenetagen gelegen. Dies wertete die Wohnqualität des Hinterhauses gegenüber der des Vorderhauses erheblich ab.

In seiner Gesamtheit lässt sich die Bewohnerschaft des Vorderhauses – bis auf die beiden eher „proletarischen“ deutsch-polnischen Familien im Dachgeschoss – als sozioökonomisch ausgewogen bezeichnen und der unteren Mitte der Gesellschaft zuordnen. Die Berufsangaben der Haushaltsvorstände im Wiesbadener Adressbuch 1950 lauteten für das Dachgeschoss: zweimal Arbeiter und einmal Gärtner; die Angaben für das übrige Vorderhaus waren: „Zigarrengeschäft“, Kaufmann, Verwaltungsangestellter, drei Handwerker (Friseur, Schlosser, Maurer), ein Kellner und ein Arbeiter. Die soziokulturelle Vielfalt äußerte sich also durch unterschiedliche Berufe, Konfessionszugehörigkeiten und Lebensstile, durch bestimmte Auffälligkeiten im Freizeitverhalten, im Zusammenleben mit und von Menschen verschiedener Nationalitäten oder geographischen Herkünften.

Eine ähnliche Vielfalt der Lebensstile bot auch das Hinterhaus, jedoch bei einer gewissen Verschiebung von der unteren Mitte (im Vorderhaus) zu mehr Proletarität und prekären Lebensverhältnissen. Neben einem selbstständigen Mechaniker wohnten hier drei Handwerker (Maurer, Koch, Heizungsmonteur), drei Arbeiter (davon ein Rentner und ein Fürsorgeempfänger) und drei Witwen. Außerdem waren die Wohnverhältnisse eher eingeschränkt durch Dreigenerationenhaushalte, Kinderreichtum oder Untervermietung. Die höhere Wohndichte bei geringerem Wohnraum (im Parterre und ab dem zweiten Stockwerk stets Zweizimmerwohnungen) stellte große Anforderungen an die gegenseitige Toleranz und wies ein erhebliches Konfliktpotenzial auf, das sich gelegentlich in manchen Familien oder zwischen Hausbewohnern entlud.

Die Sozialbeziehungen lassen sich durch gelegentliches Miteinander, meist Nebeneinander und zum Teil auch durch ein Gegeneinander charakterisieren. Es mag vor allem an meiner kindlichen Neugier gelegen haben, dass ich die Schranken durchbrach und Interesse an den jeweiligen Geschichten der Menschen in der Wellritzstraße 55 zeigte. Abgesehen von den strukturellen Spieleinschränkungen boten der Erste Hinterhof und die Fläche vor dem Eingangstor uns Kindern, die zu sozial, ethnisch, religiös unterschiedlichen Familien gehörten, eine ideale Ausgangsposition für soziales Lernen.

Das gemeinsame Spiel im Hof hatte dabei eine vorübergehend egalisierende Wirkung; Besuche in deren Familien bestätigten aber die Unterschiede. Durch die Interaktion und Kommunikation der Kinder mit den verschiedenen Erwachsenen stießen sie auf das Vorhandensein unterschiedlicher sozialer, ethnischer, lebensphilosophischer, religiöser und politischer Einstellungen und Lebensentwürfe, hatten sie die Gelegenheit, diese zu vergleichen und zu bewerten. Dabei wurden überwiegend Deutungsmuster der eigenen Elternhäuser übernommen und Stereotype und Vorurteile reproduziert („asozial“, „Flüchtling“, „Pollak“, „Zigeuner“, „Kommunist“, „Kräuterheini“, „Ami-Liebchen“). Die Chance, diese wiederum hinterfragen zu lernen, bot sich bei konkreten Anlässen (Fußballweltmeisterschaft, Ungarnaufstand) oder durch Lernprozesse außerhalb des Hauses (Schule, Kirche). Zahlreiche „Anregungen“ aus dem sozialen Milieu der Wellritzstraße 55 nutzte ich später für Schulaufsätze. Als wichtigsten Sozialisationseffekt betrachte ich die frühe Konfrontation mit dem Phänomen der Multikulturalität und das damit verbundene Lernen von Ambiguitätstoleranz, das heißt der Bereitschaft, die Unterschiede auszuhalten, sich auszutauschen, die Geschichten der anderen kennenzulernen und sie auch als Bereicherung zu deuten.

[1] Die Angaben zur Häftlingskategorie und Todesursache entstammen einer Auskunft der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten/Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen vom 30.3.2021 sowie dem überlieferten Sterbebucheintrag des KZ Sachsenhausen in der Datenbank des Arolsen Archive.