Zwischen öffentlich und privat –

Hinterhof als Lebensraum

Zwischen öffentlich und privat –

Hinterhof als Lebensraum

Der Hinterhof der Westerwaldstraße 14 und 16 ist anders als die anderen im Viertel: Der gemeinsame Garten zwischen den Fassaden, abseits öffentlicher Freiräume, scheint wie ein perfekter Rückzugsort. Doch wie privat ist er wirklich? Das wird durch das Heranziehen verschiedener Raumkonzepte diskutiert.

Anna Slabik

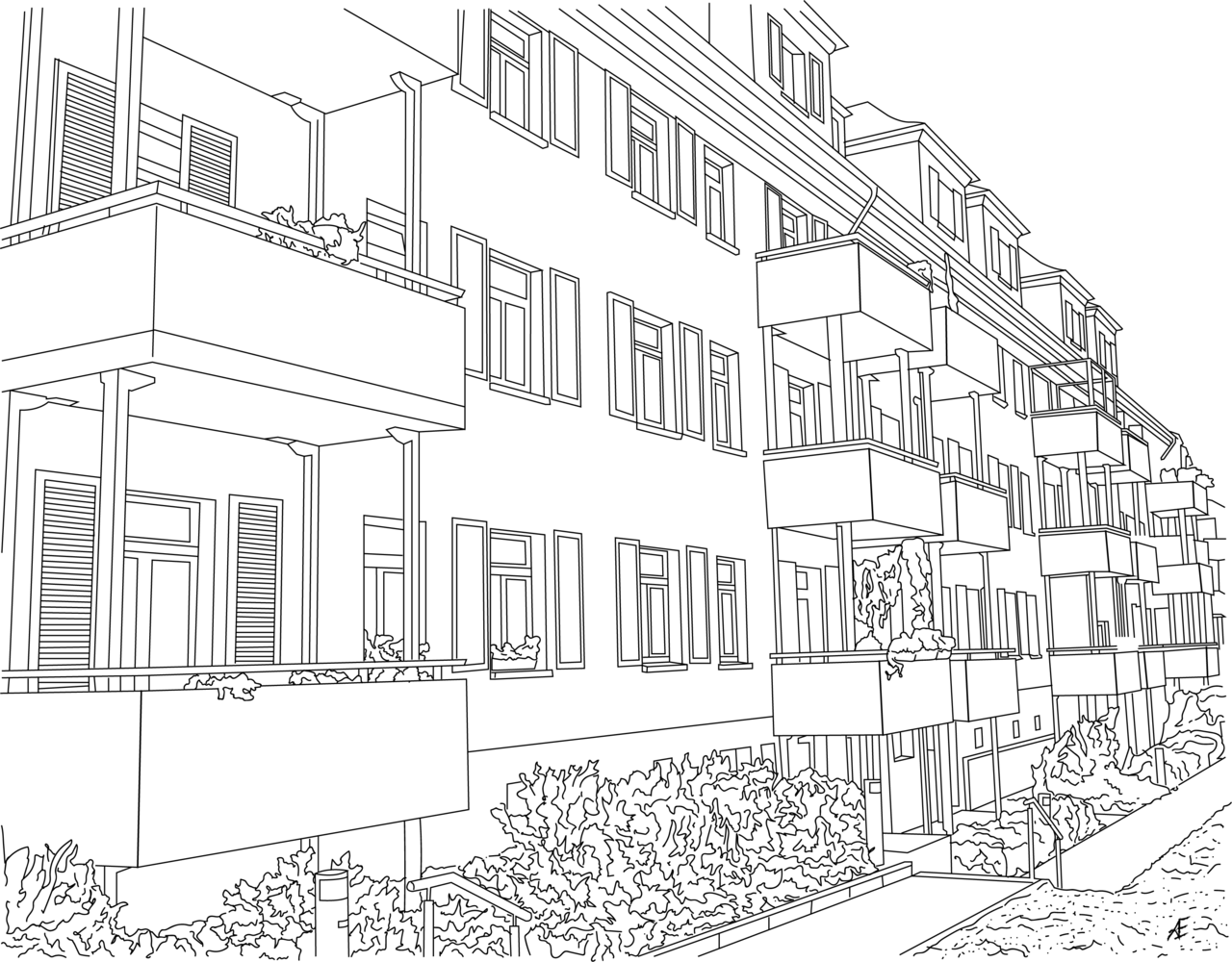

2020: Hell und harmonisch präsentiert sich die Fassade, freundlich und wohnlich

wirken die Gebäude des Ensembles. Die perfekt aufeinander abgestimmten Details

sind so unscheinbar, dass sie von Passant:innen und Bewohner:innen kaum bewusst

wahrgenommen werden. Ihre visuelle Geschlossenheit vermittelt dem:der

Betrachter:in ein Gefühl der Geborgenheit. Ruhe und Erholung werden abseits von

Trubel und Lärm inmitten der Stadt erfahrbar (s. Abb. 1).

1944: Nach einem Luftangriff am 19. Oktober waren die Westerwaldstraße und der Hinterhof der Hausnummern 14 und 16 unter den Trümmern der Gebäude nur noch zu erahnen. Einige Bewohner:innen versuchten verzweifelt aus dem Schutt der Ruine zu retten, was die Bomben übrig ließen. Andere standen paralysiert etwas abseits und versuchten zu begreifen, was geschehen war (s. Abb. 2). Wurden mit der Wohnung, dem physischen Heim, auch die Sicherheit und Unbeschwertheit zerstört, die einzelne Menschen mit diesem Ort [1] verbanden?

2012: Schmucklos umrahmten die Fassaden der wiederaufgebauten Häuser 68 Jahre später den Hof, der seit jeher von den Anwohner:innen mehrerer Mietparteien gemeinsam genutzt wird. Der Hinterhof wurde ferner durch die Zuweisung von Nutzflächen unterteilt. Ein gepflasterter Bereich entlang der Hauswand verband Vorder- und Kellereingänge (s. Abb. 3). Auf der angrenzenden Rasenfläche ragten mehrere Wäsche- und Teppichklopfstangen aus dem Boden empor, die durch die in der Mitte des Karrees angesiedelten Bäume beschattet wurden (s. Abb. 4). Nur wenige der Stangen waren zu dieser Zeit noch in Benutzung. Meist wurde die Wäsche direkt an von den Wohnungsfenstern zugänglichen Halterungen getrocknet und Teppiche wurden – dem Staubsauger sei Dank – schon lange nicht mehr geklopft (s. Abb. 3).

Wie die meisten Freiräume [2] des städtischen Mietgeschosswohnungsbaus zwischen dem ausgehenden 19. Jahrhundert und der Jahrtausendwende existierten diese unbebauten Flächen aus unterschiedlichsten Gründen. Als Frischluftschneisen und Tageslichteinlass dienten Hinterhöfe der Gesundheit der Anwohner:innen. Als architektonisches Gestaltungsmerkmal der Stadtplanung folgten sie außerdem ästhetischen und architektonischen Trends sowie gesellschaftlichen Normvorstellungen, die mit den Akteur:innen und deren Alltagswirklichkeit nur wenig gemein hatten (vgl. Spitthöver 2002a). Dennoch findet hin und wieder eine unscheinbare Aneignung dieser Freiflächen statt, die aufgrund ihrer Gestaltung einen Balanceakt zwischen öffentlichem und privatem Raum vollziehen. Vereinzelt wurden auf dem Rasen und dem Weg Gartenmöbel platziert, die eine freizeitliche Nutzung des Hinterhofes durch Anwohner:innen vermuten lassen (s. Abb. 3; vgl. Klamt 2012, 789). Darüber hinaus wiesen die Hauswände an einigen Stellen Graffitis und Tags auf. Den Mülltonnen und einem Motorrad diente der Hof als Park- und Abstellfläche.

Im Jahr 2012 wurde im Zuge einer Sanierungsmaßnahme eine Umgestaltung der Gemeinschaftsflächen vorgenommen. Durch Rasenflächen, Pflanzenarrangements, Bänke und Spielgeräte sollte die aktive Nutzung der Gartenanlage durch Anwohner:innen aller Altersklassen angeleitet und befördert werden (s. Abb. 5, 6). Die kollektiv genutzten Bereiche werden seitdem professionell gepflegt, um den Mieter:innen deren Instandhaltung zu ersparen und den ästhetischen und normativen Ansprüchen der Gegenwart [3] zu genügen (vgl. Interview Reinacher 2020). Perfekt in Szene gesetzt wirkt die Anlage allerdings nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen sind auch heute vielfältige Aneignungs- und Nutzungspraktiken erkennbar. Unter Sträuchern und auf dem gepflasterten Weg kann man Pfandflaschen und kaputte Bälle entdecken, defekte Möbel sind hier ebenfalls zu finden (vgl. Projekt „Urbane Nischen“, Protokoll).

Nische als besetzbarer Raum

In ihrem Nutzungsverhalten schaffen und schufen sich die Bewohner:innen der Westerwaldstraße 14 und 16 Nischen, die ihnen die Aneignung des Hinterhofes und eine individuelle (Mit-)Gestaltung seiner Räume ermöglich(t)en. Diese Nischen, die in der Biologie die Andersartigkeit und prägnanten Alleinstellungsmerkmale einzelner Lebewesen im Verhältnis zu ihrer Umwelt beschreiben, sind wie die Gartenmöbel und der Müll nicht immer unmittelbar erkennbar. Durch Einpassungsmöglichkeiten eröffnen sie ihren Nutzer:innen aber ein geregeltes Mit- beziehungsweise Nebeneinander (vgl. Toepfer 2011). Hier wird Nische als ethnographische Allegorie verstanden, die der Benennung und Beschreibung rational nicht fassbarer, abstrakter und hoch komplexer im Feld vorgefundener Gegebenheiten dient. Im Kontext einer stadtethnographischen Erkundung steht sie für einen urbanen [4] Raum, der offengelassen wurde und durch einzelne Akteur:innen sowie (urbane) Milieus und Lebenswelten[5] besetzbar ist (vgl. Roth 2021). [6]

Hinterhof als Raum

Einige Räume des Hinterhofes der Westerwaldstraße 14 und 16 wurden bereits beschrieben. Ganz selbstverständlich bezeichnen wir den Hinterhof als Ort, sprechen von Stadträumen, Wohnräumen, Freiräumen und vielen weiteren Räumen, weisen ihnen übergeordnete und scheinbar allgemein bekannte Bedeutungen zu. Es existiert eine unzählbare Fülle an Bezeichnungskombinationen mit unterschiedlichen Sinnzuweisungen (vgl. Bönisch-Brednich 1997, 375–377)[7]. Diese umschreiben Grenzen und Schnittpunkte sozio-kulturellen (Zusammen-)Lebens im physisch erfahrbaren Umfeld der Akteur:innen in Vergangenheit und Gegenwart. Im städtischen Kontext wird häufig von einer räumlichen Unabgeschlossenheit gesprochen[8], was unweigerlich zur Thematisierung des Öffentlichen führt. Das Öffentliche und das ihm (vermeintlich) entgegenstehende Private sind auch in Bezug auf Hinterhöfe relevant. Eine besondere Bedeutung kommt ihnen im Hinterhof der Westerwaldstraße 14 und 16 zu, der sich durch seine architektonische und planerische Ausgestaltung von den anderen Höfen des Westends abgrenzt (vgl. Niebergall 2012, 81).

Im Rahmen eines kommunalen Wohnbauprojektes wurden die Häuser in der Westerwaldstraße 1925/26 als Teil einer zusammenhängenden Anlage und Fortsetzung der bereits 1904 angelegten Gebäude in der Eckernförder- und Georg-August-Straße erbaut. Zu dieser Zeit wurde durch die Einführung der Hauszinssteuer Kapital für den dringend benötigten neuen Wohnraum in der schnell wachsenden Stadt geschaffen. Das Ensemble befindet sich am Rande des Westends und bildet eine architektonische Übergangszone in später entstandene westliche Stadtteile. Den neuen Trends und Möglichkeiten ihrer Entstehungszeit nachkommend, verfügt die Anlage über eine weiträumige, nicht vollständig geschlossene Blockbebauung mit großzügigen Freiflächen im entkernten Blockinnenraum (vgl. Russ 2005, 478–481)[9]. Die im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstörten Wohnhäuser erscheinen heute kaum anders als zur Zeit ihrer Erbauung. Das gesamte Karree steht unter Denkmalschutz. Daher wurde bei der Sanierung durch die Eigentümergesellschaft GeWeGe/GWW (Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH) im Jahr 2012, trotz umfangreicher Modernisierungen, die prägnante ursprüngliche Optik der Gebäude beibehalten (vgl. Interview Reinacher 2020).

Hinterhof als Raumensemble

Eine explizite Benennung und physische Verortung ist Grundlage aller visuell nicht erfassbaren Räume und ihrer versteckten Bedeutungen. Als konkreter Ort ist der Hinterhof der Westerwaldstraße 14 und 16 ein materialisierter Raumausschnitt, der durch seine gebaute Umwelt sinnlich wahrnehmbar wird (vgl. Hauser 2007, 33–38; Rolshoven 2003, 208–210). Steht man im Blockinnenraum des Karees, sieht man die alt anmutende Fassade und nimmt Geräusche und Gerüche aus dem Garten und den Wohnungen wahr. Man hört spielende Kinder, Bewohner:innen, die in ihren Küchen werkeln, Musik, lautstarke Wortgefechte und leise Gespräche in verschiedenen Sprachen[10]. Vernimmt man den Duft eines frischgebackenen Kuchens, der sich seinen Weg durch eines der Küchenfenster bahnt, wähnt man sich gar selbst an einem anderem Aufenthaltsort. Erst durch die Möglichkeit einer physischen Konfrontation mit symbolisch aufgeladenen Sachen und Dingen[11] werden immaterielle Räume ihren Akteur:innen zugänglich, sodass diese in Interaktion mit ihnen treten können (vgl. Muri & Friedrich 2009, 14–16)[12].

Vor der Sanierung wurde der planerisch als hauswirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesener Hofbereich den aktuellen gesellschaftlichen und individuellen Vorstellungen gemäß umgenutzt. Die noch einige Jahrzehnte zuvor benötigten Teppichklopfstangen verloren mit der Zeit an Bedeutung oder erfuhren, zum Beispiel als Tore für die Ballspiele der Kinder, neue Sinnzuweisungen. Durch die Platzierung von Gartenmöbeln versuchten die Bewohner:innen sich den Hinterhof zur Kompensation des städtischen Trubels als Freizeitort anzueignen (vgl. Petrow 2012, 807). Zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzufindende Räume stellen Momentaufnahmen der Gesellschaft und ihrer zeitgenössischen Ansprüche dar. Räume sind „Ausdruck täglich gelebter Zeit“ (Rolshoven 2017b, 103f.)[13].

Durch professionell angelegte und gepflegte Blumenbeete, eine vergrößerte Rasenfläche und die Bereitstellung von Bänken und Spielgeräten wurde im Freiraum die Umgestaltung der hauswirtschaftlichen Nutzflächen in einen reinen Freizeitraum vollzogen. Trotzdem fehlen den Anwohner:innen aufgrund der Fremdgestaltung und gelenkten Nutzungsangebote ausreichend individuelle Partizipationsmöglichkeiten. Deshalb suchen sie andere Wege, den Hinterhof zu ihrem Hinterhof zu machen. Ihre Raumaneignungsstrategien stehen dabei nicht selten in Konflikt zur vormals intendierten Nutzung. Durch Vernachlässigung, die nonkonforme Entsorgung von Müll und defekten Gegenständen, und Verformung, das Parken eines Motorrads in einem Fahrradständer (s. Abb. 6) oder das Ausbreiten von Picknickdecken (vgl. Projekt „Urbane Nischen“, Feldtagebuch), erweitern die Bewohner:innen den vorgeformten Raum um subjektive Eigenschaften und versehen ihn mit Bedeutungen. Auf diese Weise wird der Hinterhof von einem Möglichkeitsraum zu einem alltäglichen Handlungs- und Lebensraum (vgl. Rolshoven 2003, 190–199).

Als Medien und Strukturmerkmale ordnen Räume unsere Lebenswelt. Erst durch ihre gesellschaftlichen Bezugspunkte sowie die Nutzung und Aneignung durch Akteur:innen werden sie im Alltag konstruiert und entfalten ebendort ihre kulturelle Wirksamkeit. Sie sind zugleich Bedingung, Ergebnis und Prozess sozio-kulturellen Denkens und Handelns, werden gelebt und erlebt. Die Perspektive der Akteur:innen auf den jeweiligen Raum wird dabei durch deren aktuelle soziale Rolle bestimmt und macht Raumkonstrukte folglich kontextabhängig und dynamisch. Die Anwohner:innen der Westerwaldstraße können den Hinterhof gleichzeitig als Bewohner:innen einer Wohnung, aktive Nutzer:innen oder Meider:innen der Hofanlage, Mütter oder Väter, Kinder oder Erwachsene wahrnehmen und bewerten[14].

Dieser unendlichen Vielzahl an Rollen kann nur ein ebenso plurales Raumgefüge mit unscharfen Grenzen gerecht werden. Die unzähligen, subjektiv geformten Teilräume schließen sich dabei nicht gegenseitig aus. Sie bedingen sich gegenseitig und stellen, vom Aufenthaltsort beziehungsweise unmittelbaren Lebensumfeld des:der Betrachters:in ausgehend, dessen:deren individuelles Verhältnis zur Welt dar. Zugleich bieten sie ihm:ihr die zur Alltagsbewältigung notwendige Orientierung (vgl. Hauser 2007, 38; Rolshoven 2003, 190–210).

Hinterhof als öffentlicher Privatraum

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich den Bewohner:innen auf den 2012 neu angelegten Balkonen (s. Abb. 7). Diese sind eine gerne angenommene Alternative zum privaten Garten. Ungeniert nutzen die Anwohner:innen die Parzellen für mittägliche Sonnenbäder und Unterhaltungen mit den Nachbar:innen. Aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur Wohnung – einem weithin unangefochtenen Privatraum – suggerieren die Balkone der Westerwaldstraße 14 und 16, mit Übersicht über weite Teile des Blockinnenraums, ihren Nutzer:innen geschützte, von der Außenwelt abgegrenzte Bereiche zu sein[15]. Dass dem nicht so ist, zeigt ein Perspektivwechsel: Steht man auf dem Rasen im Hof, auf einem anderen Balkon oder hinter einem gegenüberliegenden Fenster, kann man den vermeintlich unumstrittenen Privatraum visuell erfassen. Aufgrund ihrer Einsehbarkeit unterliegt die Nutzung anderen Voraussetzungen als anderen Personen unzugängliche Innenräume. An der rückwärtigen Fassade der Gebäude angebracht, sind die Balkone Teil des Hinterhofes und, obgleich auch zu einer Wohnung gehörig und individuell modellierbar, mitunter öffentlich[16] (vgl. Klamt 2012, 777–791).

Ähnlich verhielt es sich mit den vor der Sanierung an der Hauswand angebrachten und nur von den Fenstern erreichbaren Wäscheleinen (s. Abb. 8). Auf den gespannten Seilen drapiert, trocknete die frischgewaschene Ober- und Unterbekleidung der Familien, so wie heute die Bewohner:innen in der Mittagssonne badend auf ihren Balkonen verweilen. Obwohl, wie die heutigen Balkone uneingeschränkt einsehbar, erweckten die Wäscheleinen durch ihre ausschließliche Erreichbarkeit über die jeweilige Wohnung, im Gegensatz zu den Trockenmöglichkeiten im Garten, den Anschein, ebenfalls privat zu sein. Durch die Beschränkung der Zugänglichkeit zu persönlichen Gegenständen [17] mittels Verlagerung in annähernd private Räume erfolgt schließlich, in Wechselwirkung mit diesen, die Besetzung des zuvor nicht nutzbaren Hinterhofes durch die Anwohner:innen. Fließende Grenzen zur unmittelbaren Umwelt und die Reziprozität der verschiedenen Räume sind folglich markante Strukturmerkmale von Raumkonstruktion und -aneignung (vgl. Muri & Friedrich 2009, 33).

Im Gegensatz zu Balkonen sind Fenster aufgrund von Lichtreflexionen oder zu großer Entfernung nur selten einsehbar. Der Wohnraum hinter ihnen bleibt dem Auge verborgen. Dennoch können Gerüche und Geräusche unter Umständen die privaträumlichen Grenzen überschreiten und einer den Hinterhof nutzenden Teilöffentlichkeit zugänglich werden. Wie physisch-materielle Dinge tragen die Gespräche der Anwohner:innen, der Geruch ihrer liebsten Speisen und das Klirren von Geschirr durch ihr Eindringen in den Hinterhof zu dessen individueller Formung bei.[18]

Hinterhof als Zwischenraum

Bisher wurden nur die Anwohner:innen und Planer:innen als Akteur:innen angeführt. Darüber hinaus können jedoch auch gänzlich Außenstehende bis zu einem gewissen Grad im beziehungsweise mit dem Hinterhof der Westerwaldstraße 14 und 16 interagieren. So musste bei der Sanierung das durch den Denkmalschutz vertretene öffentliche Interesse am optischen Erhalt der Wohnanlage berücksichtigt werden (vgl. Interview Reinacher 2020). Als gebaute Umwelt vermittelt der Hinterhof in seiner physischen Existenz und materiellen Gestaltung Orientierung durch Kontinuität, obwohl die Gebäude und der Freiraum seit ihrer Erbauung mehrfach wiederhergestellt wurden und die Nutzung situativ variiert(e).

Aufgrund der großzügigen Einsehbarkeit von dem durch das Karree hindurchführenden Fußweg können Passant:innen ebenfalls an visuell, auditiv und olfaktorisch erfassbaren Raumstrukturen teilhaben und den Hinterhof mit Sinnzuweisungen versehen.[19] Indem sie durch ihre Teilhabe diesen weder ausschließlich öffentlichen noch privaten Räumen gesellschaftliche Konventionen überstülpen, legen sie fest, was in diesen machbar ist (vgl. Färber 2012, 52). Das seitens der Eigentümergesellschaft und der Bewohner:innen unerwünschte Eindringen und Mitgestalten Dritter in den nur einer Teilöffentlichkeit vorbehaltenen Hinterhof, soll seit jeher durch Zäune unterbunden werden. Diese stellen zwar Zugangsbeschränkungen, aber keine unüberwindlichen Hindernisse dar, zumal sie eine sinnliche Aneignung der in ihnen eingefriedeten Räume nicht verhindern. Graffiti und Hundehaufen belegen die Nutzung des Hinterhofes durch externe Akteur:innen. Diese wird mitunter von den Bewohner:innen von deren Beobachtungsposten auf Balkonen und hinter Fenstern kritisch verfolgt und überwacht (vgl. Interview Reinacher 2020). Die bewusste Exklusion nicht zur Wohnanlage gehörender Personen führt unweigerlich zu einer verstärkten gemeinschaftlichen Raumaneignung durch die Festsetzung einer nutzungsberechtigten Teilöffentlichkeit, dem Nachbarschaftsverbund (vgl. Klamt 2012, 782–798; Muri & Friedrich 2009, 11–33).[20]

Hinterhof als Lebensraum

Der Hinterhof der Westerwaldstraße 14 und 16 macht vieles Private öffentlich, ohne es in Gänze preiszugeben. Eine Vielzahl der sich überlagernden hinterhöfischen Räume ist nur deren Bewohner:innen bekannt und doch können sich auch andere diesen Ort zu eigen machen. Daher kann der vorgestellte Hinterhof als Zwischenraum zwischen Öffentlichem und Privatem betrachtet werden, der als Möglichkeitsraum die Gesamtheit aller auf diesen geographisch verortbaren Raum bezogenen subjektiv und gesellschaftlich konstruierten Teilräume umfasst (vgl. Hauser 2007, 33). Er wird zur urbanen Nische, weil seine materielle Struktur ein im Wiesbadener Westend einzigartiges Spannungsverhältnis zwischen Öffentlichem und Privatem heraufbeschwört. Zugleich lassen die damit verbundenen sozio-kulturellen Vorstellungen und die dadurch beeinflusste Nutzbarkeit keine eindeutige Kategorisierung zu. Nicht die Benennung und die Beschreibung des Hinterhofes als konkreter Ort sind entscheidend. Es sind die Menschen, die Akteurinnen und Akteure, die ihn im Laufe der Zeit als Möglichkeits- und Orientierungsraum (um-) nutzen und bewohnen und ihn auf diese Weise zu ihrem Lebensraum machen.

[1] 1Begriffe wie Ort, Raum und Nische entstammen ursprünglich geografischen und biologischen Kontexten. Oftmals fallen uns diese in unseren allgemeinen Sprachgebrauch überführten

bildsprachlichen Entlehnungen gar nicht auf, weshalb in diesem Text, in Anlehnung an Brigitte Bönisch-Brednich, durch Kursivsetzung verstärkt auf die Mehrdeutigkeit einiger Begriffe aufmerksam gemacht werden soll (vgl. Bönisch-Brednich 1997, 373–375).

[2] Nach Constanze Petrow „ist städtischer Freiraum der Stadtraum unter freiem Himmel, das ‚Draußen‘ in der Stadt, ihr nicht überbauter Raum“ (Petrow 2012, 806), d.h. ein Bereich zwischen den Gebäuden.

[3] Diese umfassen neben einer klaren Unterteilung der Bereiche zum Betrachten (z. B. Blumenbeete), zum Verweilen (z. B. Bänke) und zum Spielen (z. B. Klettergerüste), die eine Nutzung durch eine heterogene Anwohnerschaft bezwecken, ein ordentliches und sauberes Erscheinungsbild von Gärten als Naherholungsräume.

[4] Urbanität ist in ihrer ursprünglichen Definition nach Louis Wirth zu verstehen und mit dem Städtischen gleichzusetzen (vgl. Rolshoven 2017a, 96f.). Kennzeichen des Urbanen sind die Parallelität von Dichte, Größe und Heterogenität (vgl. Hengartner u.a. 2000, 3–9), Pluralität und Masse (vgl. Eckardt 2014, 35–37; Färber 2013, 52). Diese Faktoren sind in ihren historischen und gegenwärtigen sozialen, kulturellen, ökonomischen, ökologischen und physischen Dimensionen zu betrachten. Sie stehen in stetiger Wechselwirkung zueinander (vgl. Hauser 2007, 33).

[5] Diese umfassen neben dem künstlerischen Milieu auch für die Allgemeinheit nicht-einsehbare und nicht-institutionelle Bereiche des Alltags (vgl. die Beiträge von Karen Hubrich, Moritz Hübinger und Miriam Lingnau auf dieser Projektseite)

[6] Wie auch in anderen Beiträgen der Projektseite deutlich wird, können die verschiedensten Orte und Dinge Eigenschaften von Nischen aufweisen. Es gibt keine allumfassende Nische oder Urbanität und ebenso wenig einen einzig wahren Raum. Es können lediglich kategoriale Übereinstimmungen auftreten, die Definitionsansätze zulassen (vgl. Klamt 2012, 791f.).

[7] Auch die Kultur- und Sozialwissenschaften nutzen diese Bedeutungsvielfalt. Meist werden sie am Beispiel urbaner Szenerien erkannt, gedeutet und erklärt (vgl. Fendt 2011; Muri & Friedrich 2009; Petrow 2012; Schlenker & Meier 2018). Zur Differenzierung zwischen Ort und Raum vgl. Rolshoven 2003, 208–210.

[8] Räumliche Unabgeschlossenheit wird als ermeintliche Dezentralität der Stadt in Bezug auf die Herkunft ihrer Bewohner:innen, die Infrastruktur und rchitektur beschrieben, die sich in einer akteurszentrierten Perspektive auflösen können (vgl. Färber 2013, 52; Rolshoven u.a. 2019, 18f.).

[9] In ihren Aufsätzen „Licht, Luft und Sonne – Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau der 20er Jahre“ (vgl. Spitthöver 2002b, hier: 29–38) und „Die Freiräume der gründerzeitlichen Mietskaserne“ (vgl. Homann 2002, hier: 25–27) erklären Maria Spitthöver und Katharina Homann ausführlich allgemeine Trends in Stadtplanung und Wohnbau zur Planungs- und Bauzeit des betrachteten Ensembles.

[10] Hier ist auf die Beiträge von Paula Schubert und Katja Knehr hinzuweisen, die ebenfalls auf die sinnliche Erfahrbarkeit der Wiesbadener Hinterhöfe jenseits des Visuellen und die Durchlässigkeit architektonischer Grenzen eingehen (vgl. die Beiträge von Katja Knehr und Paula Schubert auf dieser Projektseite. Die Abkehr von rein visuellen Eindrücken durch deren Erweiterung um auditive und olfaktorische Wahrnehmungsstrategien war essenzieller Bestandteil der Vorfelderkundungen im Projekt „Urbane Nischen“.

[11] „Sachen“ sind vom Menschen Geschaffenes, wohingegen „Dinge“ alles Materielle umfassen (vgl. Hahn 2014, 19f.). Zu dem in der Europäischen Ethnologie viel diskutierten „Umgang mit Dingen“ vgl. auch Hahn 2014, 54 und Jeggle 1983.

[12] Zur Vermittlung räumlicher Wirkungszusammenhänge und Forschungskooperationen zwischen Cultural Studies und Architektur vgl. Rolshoven u.a. 2019, 12–20. In ihrem Aufsatz „Gehen in der Stadt“ geht die Kulturwissenschaftlerin Johanna Rolshoven darüber hinaus auf die Wechselwirkungen zwischen der Materialität von Städten und der Nutzung des gebauten Stadtraumes ein (vgl. Rolshoven 2017b, 104).

[13] Bei den auf der Projektseite vorgestellten Hinterhofgeschichten handelt es sich stets um Momentaufnahmen. Ich habe während keines Feldaufenthaltes Anwohner:innen im Hinterhof angetroffen. Dass die seitens der Eigentümer bereitgestellten Nutzungsangebote im Hinterhof der Westerwaldstraße durchaus angenommen werden, zeigt sich an den Erfahrungen Sarah Hales (vgl. Projekt „Urbane Nischen“, Feldtagebuch). Anhand dieser Beobachtungen werden

die Pluralität und Vielfältigkeit von Räumen klar erkennbar. Martin Klamt erklärt ferner die ständige Neuverhandlung des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Stadtraum und geht dabei auch auf die Bedeutung neuer Technologien ein (vgl. Klamt 2012, 777).

[14] Die Kontextualität von Räumen greift auch Katja Knehr in ihrem Beitrag zur Wiesbadener Infanteriekaserne auf, indem sie die militärische Ausbildungsstätte als temporären Lebens- und Alltagsraum beschreibt (vgl. Knehr 2021). Zur Performativität von Raumaneignungen vgl. auch Rolshoven u.a. 2019, 17–21.

[15] Zur Uneindeutigkeit der Definition von Orten als explizit öffentlich oder privat vgl. Eckardt 2014, 47, Hengartner u.a. 2000, 11 und Klamt 2012, 777–798.

[16] „Öffentlich“ ist eine viel diskutierte Kategorie. Was „privat“ meint, wird meist als bekannt vorausgesetzt oder gänzlich ignoriert. Oftmals wird Privates nur in Bezug auf die zunehmende Digitalisierung thematisiert und die Notwendigkeit seiner Neuverhandlung gefordert (vgl. Eckardt 2014, 49), obwohl die offenbar als ursprünglich angenommene Bedeutung weiterhin unklar bleibt. Kann man, da Raumkonzepte beinahe ausschließlich anhand öffentlicher Räume diskutiert werden, deshalb von einer Angst vor dem Privaten sprechen? Öffentlicher Raum wird meist als etwas Bewusstes und Offensichtliches ausgelegt. Aus diesem Grund ist es Aufgabe eines stadtethnographischen Nischenprojektes, andersartige öffentliche Räume aufzuzeigen und zu erklären, warum sie trotz ihrer Nischenhaftigkeit nicht unbedingt privat sind.

[17] Zum Sonderstatus von Kleidung in der Dingwelt vgl. Mentges 2004, hier: 74.

[18] Zur Bedeutung sinnlicher Wahrnehmung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung und Gestaltung von Räumen vgl. auch Petrow 2012, 805–811.

[19] Als gegensätzliches Beispiel ist Karen Hubrichs Beitrag zur „Kunstnische Westend“ zu erwähnen, der sich mit der bewussten öffentlichen Zurschaustellung in und von Hinterhöfen auseinandersetzt.

[20] Der Nachbarschaftsverbund ist durch eine gleichermaßen freiwillige wie erzwungene räumliche Nähe gekennzeichnet (vgl. Petrow 2012, 811). Zum Konzept der Nachbarschaft vgl. Schnur 2012, hier: 459. Zu den unterschiedlichen Vorstellungen angemessener Raumnutzung vgl. Eckardt 2014, 48.

[21] Der hier definierte „Zwischenraum“ ist nicht mit dem durch Martina Fendt geprägten Begriff zu verwechseln (vgl. Fendt 2011, 163), der dem hier verwendeten „Freiraum“-Begriff nach Constanze Petrow entspricht (vgl. Petrow 2012, 805f.).

Literatur

Bönisch-Brednich, Brigitte (1997). Die „Quelle“ und das „Feld“? Zum Gebrauch von Metaphern in der heutigen Volkskunde. In: Brednich, Rolf W. & Schmitt, Heinz (Hg.). Symbole. Zur Bedeutung der Zeichen in der Kultur. 30. Deutscher Volkskundekongreß in Karlsruhe vom 25. bis 29. September 1995 (373–386). Münster u.a.: Waxmann.

Eckardt, Frank (2014). Stadtforschung. Gegenstand und Methoden. Wiesbaden: Springer VS.

Färber, Alexa (2013). Anthropologie der Stadt und/oder Akteurnetzwerkforschung? Zur Greifbarkeit der Stadt und ihrer kulturwissenschaftlichen Erforschbarkeit. In: Rolshoven, Johanna & Omahna, Manfred (Hg.). Reziproke Räume. Texte zu Kulturanthropologie und Architektur (Cultural Anthropology meets Architecture, 1) (50–64). Marburg: Jonas.

Fendt, Martina (2011). Zwischenräume. In: Löw, Martina & Terizakis, Georgios (Hg.). Städte und ihre Eigenlogik. Ein Handbuch für Stadtplanung und Stadtentwicklung (163–180). Frankfurt a. M.: Campus.

Hauser, Andrea (2007). Kulturwissenschaftliche Stadtforschung historisch. Zeitsprünge zum Raumbild des Urbanen. In: Hartmann, Andreas; Meyer, Silke & Mohrmann, Ruth-E (Hg.). Historizität. Vom Umgang mit Geschichte. Hochschultagung „Historizität als Aufgabe und Perspektive“ der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde vom 21.–23. September 2006 in Münster (Münsteraner Schriften zur Volkskunde/Europäischen Ethnologie, 13) (31–55). Münster u.a.: Waxmann.

Hengartner, Thomas; Kokot, Waltraud & Wildner, Kathrin (2000). Das Forschungsfeld Stadt in Ethnologie und Volkskunde. In: Dies. (Hg.): Kulturwissenschaftliche Stadtforschung. Eine Bestandsaufnahme (Kulturanalysen, 3) (3–18). Berlin: Reimer.

Homann, Katharina (2002). Die Freiräume der gründerzeitlichen Mietskaserne. In: Spitthöver, Maria (Hg.). Freiraumqualität statt Abstandsgrün. Bd. 1 Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau (Schriftenreihe des Fachbereichs Stadtplanung/Landschaftsplanung der Universität Kassel, 25) (9–27). Kassel: Univ.-Bibliothek.

Jeggle, Utz (1983). Vom Umgang mit Sachen. In: Köstlin, Konrad (Hg.). Umgang mit Sachen. Zur Kulturgeschichte des Dinggebrauchs (23. Deutscher Volkskunde-Kongreß) (11–25). Regensburg: Lehrstuhl für Volkskunde.

Klamt, Martin (2012). Öffentliche Räume. In: Eckardt, Frank (Hg.). Handbuch Stadtsoziologie (775–804). Wiesbaden: Springer VS.

Mentges, Gabriele (2004). Überlegungen zu einer Kleidungsforschung aus kulturanthropologischer Perspektive. In: Huse, Birgitta (Hg.): Handbuch rund um Körper, Kleidung und Schmuck für die interkulturelle Unterrichtspraxis (Gegenbilder, 4) (73–82). Münster: Waxmann.

Muri, Gabriela & Friedrich, Sabine (2009). Stadt(t)räume – Alltagsräume? Jugendkulturen zwischen geplanter und gelebter Urbanität. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Niebergall, Rainer (2012). Straßen erzählen Geschichte(n). Von Hinterhöfen und sozialem Wohnungsbau. Das Westend. Wiesbaden: o. V.

Petrow, Constanze A. (2012). Städtischer Freiraum. In: Eckardt, Frank (Hg.). Handbuch Stadtsoziologie (805–837). Wiesbaden: Springer VS.

Rolshoven, Johanna (2003). Von der Kulturraum- zur Raumkulturforschung. Theoretische Herausforderungen an eine Kultur- und Sozialwissenschaft des Alltags. Zeitschrift für Volkskunde, 99, 189–212.

Rolshoven, Johanna (2017). Die Stadt und das Städtische sind eine Welt, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Zu einigen Vergesslichkeiten der Stadtforschung. In: Kuhn, Konrad; Sontag, Katrin & Leimgruber, Walter (Hg.). Lebenskunst. Erkundungen zu Biographie, Lebenswelt und Erinnerung (96–107). Köln u.a.: Böhlau.

Rolshoven, Johanna (2017). Gehen in der Stadt. In: Winkler, Justin (Hg.). „Gehen in der Stadt“. Ein Lesebuch zur Poetik und Rhetorik des städtischen Gehens (Cultural Anthropology meets Architecture, 2) (95–111). Marburg: Jonas.

Rolshoven, Johanna; Omahna, Manfred & Herderer, Franziska (2019). Das Wunderbare und das Nützliche. Forschen und Gestalten zwischen Kulturanthropologie, Architektur und Kunst. Eine trialogische Einführung. In: Rolshoven, Johanna; Omahna, Manfred; Hederer, Franziska (Hg.). Das Wunderbare und das Nützliche – Das Feste und das Bewegliche. Mobilitäten in der Architektur (Cultural Anthropology meets Architecture, 3) (9–25). Ilmtal-Weinstraße: Jonas.

Roth, Jonathan (2021). Urbane Nischen. Kulturanalytische Perspektiven auf den Hinterhof. In: Ders. & von der Assen, Aline (Hg.). Urbane Nischen. Ethnographische Erkundungen in den Hinterhöfen des Wiesbadener Westends. http://urbanenischen.de/urbane-nischen/

Russ, Sigrid (2005). Kulturdenkmäler in Hessen. Wiesbaden I.3 – Stadterweiterung außerhalb der Ringstraße. Stuttgart: Theiss.

Schlenker, Kathrin & Meier, Sabine (2018). Was evoziert Kunst in öffentlichen Räumen? Überlegungen zu Transformation von sozialräumlicher Bedeutung, Atmosphäre und performativer Urbanität. In: Gerland, Juliane (Hg.). Kultur, Inklusion, Forschung (159–167). Weinheim: Juventa & Beltz.

Schnur, Olaf (2012). Nachbarschaft und Quartier. In: Eckardt, Frank (Hg.). Handbuch Stadtsoziologie (449–474). Wiesbaden: Springer VS.

Spitthöver, Maria (2002). Freiraumqualität statt Abstandsgrün. Bd. 1 Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau (Schriftenreihe des Fachbereichs Stadtplanung/Landschaftsplanung der Universität Kassel, 25). Kassel: Univ.-Bibliothek.

Spitthöver, Maria (2002). Licht, Luft und Sonne. Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau der 20er Jahre. In: Dies. (Hg.). Freiraumqualität statt Abstandsgrün. Bd. 1 Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau (Schriftenreihe des Fachbereichs Stadtplanung/Landschaftsplanung der Universität Kassel, 25) (29–46). Kassel: Univ.-Bibliothek.

Toepfer, Georg (2011). Nische. In: Ders. (Hg.). Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe, Bd. 2 Gefühl–Organismus (669–680). Darmstadt: Wissenschaftlichen Buchgesellschaft.

Quellen

Interview Reinacher (2020). Interview mit Eberhard Reinacher, geführt am 25.09.2020 von Anna Slabik (Videokonferenz).

Projekt „Urbane Nischen“, Feldtagebuch von Sarah Hale, Eintrag vom 19.07.2020.

Projekt „Urbane Nischen“, Protokoll zur Station „Fotoralley“ vom 02.07.2020.