0,67km2 Stadt – Über das Westend

0,67km2 Stadt – Über das Westend

Jonathan Roth

„Das Westend war und ist kein Ort sozialer Rebellion und Widerständigkeit; zu inhomogen und differenziert sind die Interessen, die hier versammelt sind. Das Elend der Hinterhöfe (noch 1968 waren in manchen Wohnblocks über 30% der Wohnungen ohne eigenes WC und Bad) hat sich bis heute nicht wirksam artikuliert. Das optisch eindrucksvolle Erscheinungsbild des Westends hat schon immer die realen Klassengegensätze verborgen und verschleiert, obgleich sich hier spezifische Probleme mehrerer sozialer Gruppen – der Ausländer, der Kinder und der Alten – besonders häufen.“

-Hartmann Wunderer

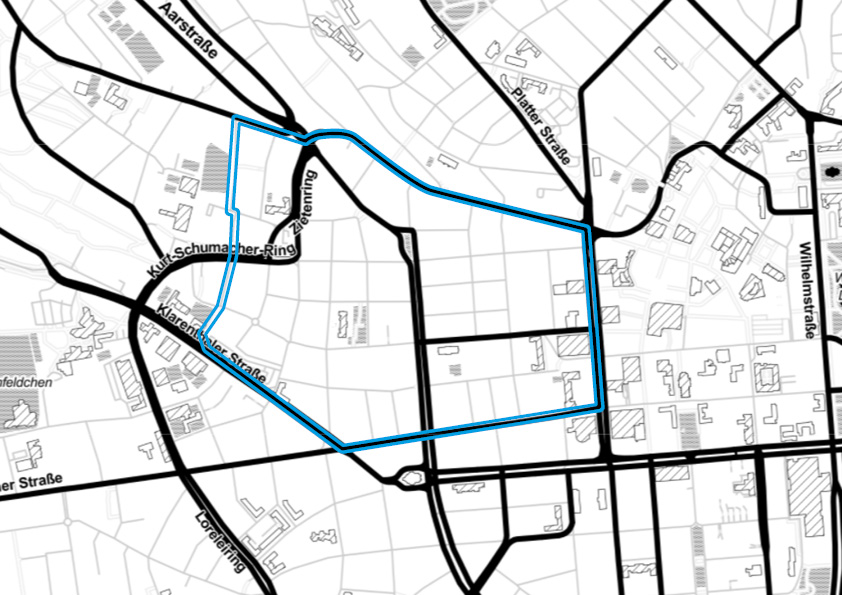

Das Westend gilt als Problembezirk und Trendviertel. Der kleinste Bezirk der Stadt Wiesbaden ist zugleich einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile Deutschlands. Auf 0,67 km² leben 18.000 Menschen im Herzen der hessischen Landeshauptstadt mit ihren insgesamt 290.000 Einwohnern.

Das Westend ist ein vielfältiger Stadtteil. In den Blockrandquartieren aus der Jahrhundertwende liegen Start-ups neben Handy-Shops, Werkstätten neben Szenekneipen und Luxus- neben Sozialwohnungen. Seit der Entstehung des Stadtteils um 1850 treffen hier Menschen unterschiedlichster Herkunft und Zukunft aufeinander. Bis heute ist das Westend ein Ankunftsort und Durchgangsviertel für Wohnungs-, Arbeits- und Asylsuchende. 50% der Bewohner haben einen Migrationshintergrund, 25% wohnen seit weniger als zwei Jahren hier. Viele, denen das Ankommen gelingt, ziehen bald wieder weiter. Die Fluktuation ist hoch. Es ist ein urbanes Scharnier, das eine soziale Vielfalt im Stadtteil vereint und mit der restlichen Stadt verbindet.

Das Westend ist ein „gefalteter Stadtteil“: In den Höhen und Tiefen seiner Fluchten liegen die sozialen Gegensätze eng beieinander. Wie das Viertel wahrgenommen wird, hängt sehr davon ab, wo man sich befindet. Je nach Wohn- und Lebenslage, Standort und Perspektive kann das Westend idyllisch oder trostlos, vielfältig oder einseitig, herausgeputzt oder heruntergekommen erscheinen. Mitunter genügt es, um eine Häuserecke zu biegen, um ganz unterschiedliche Geräusche, Gerüche und Farben wahrzunehmen. Das Westend spaltet, weil es in vielerlei Hinsicht ein gespaltener Stadtteil ist. Es besteht eigentlich aus zwei Bezirken, dem inneren und dem äußeren Westend, in denen Kinderarmut, Wohnraumqualität und, Schulbezirke, Migrations- und Sozialquote ungleich verteilt sind. Seit Beginn der Stadterweiterung ist das Westend ein Ort, der eine soziale Mischung gewährleisten soll. Ob das dem Viertel auch in Zukunft noch gelingt, ist ungewiss.

Das Westend ist der Hinterhof Wiesbadens und seine Hinterhöfe sind Ausdruck der Historizität und der Transformationen des Stadtteils. Hinterhöfe und -häuser sind Sozialräume, die verschiedene Lebenswelten verbinden bzw. trennen können. Vor 100 Jahren war das Westend ein Arbeits-, Wohn- und Lebensraum für Familien aus dem einfachen Handwerks- und Dienstleistungsgewerbe. Die soziale Schichtung der Gesellschaft zeigte sich auch in der Architektur der Wohnanlagen: Von unten nach oben und von vorne nach hinten, von der Beletage zum Dachgeschoss und vom Vorderhaus zum Hinterhaus, waren die Zimmer nach Status bewohnt. Der Hinterhof war Begegnungsort für Menschen und Milieus.

Heute changiert die Nutzung der Hinterhöfe und -häuser zwischen Parkplatz, Spielplatz, Müllplatz, Betriebsgelände, Stadtgarten oder Veranstaltungsort. Die soziale Schichtung des Wohnens ist nicht mehr eindeutig verteilt, zumindest nicht innerhalb einzelner Häuser. Die neue Differenzlinie des Stadtteils erstreckt sich entlang des Bismarckrings, der den Stadtteil in inneres und äußeres Westend teilt. Was früher der Hinterhof als Ort der Begegnung bot, muss heute der ganze Stadtteil leisten. Diese Entwicklung und das Nebeneinander des hinterhöfischen Lebens im Westend sichtbar zu machen – hinter seine Fassaden zu schauen –, ist Anliegen dieses Projektes.